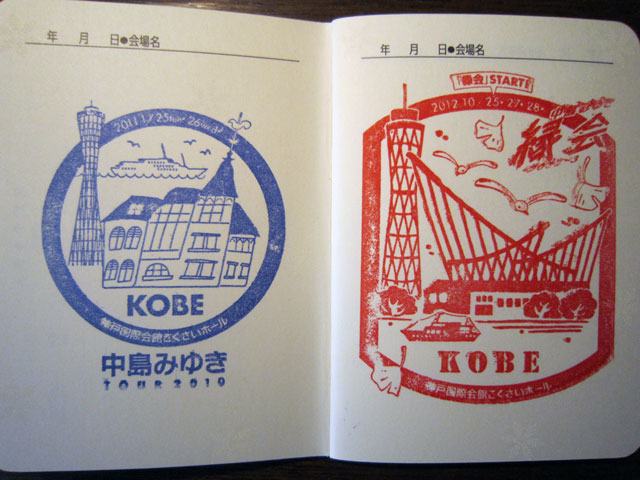

中島みゆきのコンサートツアー「縁会2012~3」の初日、10月25日(木)、神戸国際会館こくさいホールでの公演を観きた。

前回の「TOUR2010」の初日(2010年10月24日、大阪・新歌舞伎座)からは2年、千秋楽 (2011年1月26日、神戸の同じ会場)からは1年9ヶ月ぶりのツアーだが、なんだかもっと長い時間が経ったような気もする。そのあいだに、社会的には、あの大震災があり、個人的にもいくつかの区切りになる出来事があったためかもしれない。

「新曲とコンサートツアー」に書いた通り、今回はニューアルバム『常夜灯』をあえて事前に聴かずに初日に臨んだので、その目論見どおり、新曲にライヴで初めて接するという新鮮な緊張感は、十二分に味わうことができた。

ただその一方で、(これも予想通りというか) 歌詞の聞き取りが十分にはできなかったうらみもなくはない。その点は、これからしばらくニューアルバムを聴きこむことで記憶を補完していくほかはないが、そのこともあって、現時点ではあまり詳細な (各曲ごとの) レビューを書くのは難しそうだ。

とりあえずは、舞台の余韻と記憶が薄れないうちに、第一印象のみを思いつくままに、この記事にまとめておきたい。

「縁会」というツアータイトル

コンサートの内容について触れる前に、まず、「縁会」というツアータイトルについて。

中島みゆき自身がMCで語っていたとおり、「宴会」をもじった「縁 (えにし) に会う」という言葉は、彼女と私たちとが出会うライヴという時空のもつ意味を、とても端的に表現してくれている。

そのことに加えて、(これはまったく個人的というか、ローカルな話だが) 1990年代に私自身も参加していた、中島みゆきファンのパソコン通信ネットワーク「歌暦ネット」では、年に1~2回、コンサートツアーや夜会にあわせて開催するオフラインミーティングのことを、「縁会」と称していた。

その時には、中島みゆきに関するマニアックな試験問題 (優秀者には懸賞あり) とか、ギター弾き語りのミニコンサートとかで、通常のオフラインミーティング以上の祝祭的な(?)盛り上がりを楽しんでいたのを、懐かしく思い出す。

――もちろん、「縁会」というタイトルは私たちがオリジナルだとかいう無粋な主張をする気は毛頭ない。ただ、偶然の一致とはいえ、「縁会」という言葉を中島みゆき自身が、フォーマルなツアータイトルとして選んでくれたことを、「歌暦ネット」の記憶を共有するひとりとして、懐かしく、またうれしく思ったというだけのことである。

ついでながら、終演後にはかつての「歌暦ネット」の仲間たちの何人かとの飲み会で、初日の感想を語りながら、楽しく盛り上がることができた。これも、中島みゆきが与えてくれた「縁」というほかはない。

天空の視点と地上の視点

さて、コンサートの内容に関しては――

前回の「TOUR2010」とくにその初日が、私にとっては非常にインパクトが強かったので、まずは、どうしても自分の中でそれと比較してしまう。

「TOUR2010」を貫いていたのは――舞台の真ん中をまっすぐに伸びる白い道に象徴されるように――過去から未来へとはるかにつづく時間 (「来し方、行く末」) を、はるかな天空の高みから俯瞰するような視点だった。

今回の「縁会2012~3」では、それとは対照的に、現在のこの地上に足をつけ、錯綜した見通し難い世界の中で、迷いながら惑いながら、それでもゆくべき未来を真摯に探し求めてゆく――そんな「地上」の人間の視点が、ステージの全体を貫いているような気がした。

もっとも、このような単純化は、誤解を招く危険性もある。天空と地上とのいずれかに視点を固定することなく、両者を自在に往還する、めくるめくような感覚は――「時代」の歌詞にすでに典型的にみられるように――最初期から現在に至るまで、中島みゆきの世界観全体の基本線をなしているといってもいい。

そのことは、前回のツアーでも今回のツアーでも、変わることはない。ただ、それぞれのツアーの全体的・最終的な印象として、前回は天空の視点が、今回は地上の視点が、私にとってはより強く記憶に残ったというだけのことである。

ステージセットの意味するもの

上記の「地上の視点」という印象は、 (中島みゆき自身いわく)「ビルの工事現場のような」ステージセットによるところも大きい。

ジャングルジムのように格子状に組み立てられた赤い鉄骨は、ミュージシャンがその上で演奏するひな段を兼ねているのだが、よく見ると、側面や奥の方に数本、斜めに傾いた長い鉄骨があるのが注意を惹く。

「中島みゆき研究所」の管理人さんがお書きになっているとおり、もしかしたらこのセットは、震災や津波による破壊と、そこからの復興という両義性を含意しているのかもしれない――もしそうだとすると、前回と今回のツアーの上記のような視点の転換は、そのあいだにこの国が経験した巨大な災厄と、見通し難くなった未来を反映しているのではないか――

中島みゆき自身の意図を直接に知るすべはないにせよ、そのような想像は、私がこの初日のステージから受けた、胸の奥底に響くようなインパクトを、うまく説明してくれるような気もした。

映像の記憶

ただ、「見通し難さ」とは言っても、今回のツアーから難解な印象を受けたというわけではまったくない。むしろ逆に、これまで以上に、良い意味でのエンターテインメイント性がストレートに打ち出されているという印象が強い。

冒頭の「空と君のあいだに」から、アンコール終曲の「ヘッドライト・テールライト」に至るまで、TVなどの映像を通して知られてきた楽曲――ドラマや映画の主題歌・挿入歌、CM曲、番組テーマ曲等々――が、全22曲中7曲を占めているのも、(かつての彼女にはあまりみられなかった) サービス精神のあらわれとさえ言っていいような気がする (詳細はこの記事末尾の曲目表を参照)。

たとえば――いまや中島みゆきの代表曲のひとつとなった―― 「地上の星」での、セット中央部のトンネルを黒部ダムのトンネルに見立て、赤いドレス――2002年大晦日の「紅白歌合戦」での衣装と、デザインや色合いは微妙に異なっていたようではあるが――で登場し、間奏のところでストールを脱ぐという演出などは、明らかにあの「紅白」の再現だ。

映像の記憶は、その具体性のゆえに、それとリンクした言葉や音楽の記憶にも、深い刻印を残す。今回のツアーでは、映像というメディアのもつそのような力を、あえて意識的に、曲目や演出の中に取りこんだのではないだろうか。

過去から現在を経て未来へ

その一方で、古くからの「コアな」ファンにとっては、「化粧」「泣きたい夜に」「世情」など、懐かしい曲をたっぷりと織り込んでくれたのもうれしい。「真直な線」「悲しいことはいつもある」「時代」を加えて、彼女の最初期(1976~80年)のアルバムから計6曲もが歌われるというのも、近年のコンサートツアーでは異例のことである。

ただ、それを単なる「懐かしさ」に終わらせることなく、現在を経て未来へという時間軸の中につねに位置づけなおそうとするところが、まさに中島みゆきの面目躍如というべきか。

前回のツアーで印象的だった、夜会の一場面を思わせるような演劇的な演出は、今回は――少なくとも表面上は――影をひそめた。ただ、多くの曲の間奏やエンディングで、うつむきがちになりながら彼女が見せる豊かな表情は、歌にさえ表現しきれない、さまざまにあふれる思いを語っているかのようだった。

とりわけ、メドレー風に連続して歌われる3組の曲――「縁」と「愛だけを残せ」、「時代」と「倒木の敗者復活戦」、そして「世情」と「月はそこにいる」――この3組(6曲)のいずれもが、初期の曲と最近の曲という組み合わせになっているのは、おそらく偶然ではない。そのブリッジ (曲から曲へのつなぎ) のところでの、彼女の表情の深さは、それぞれの2曲をつなぐ時間の意味と重みを振り返り、かみしめているかのようにも見えた。

言葉にならないもの

ニューアルバムからの最初の曲は、「愛だけを残せ」につづく、第1幕ラストの「風の笛」である。

以前、「小田和正と中島みゆき(2)」でも書いた通り、中島みゆきにとって「言葉」は、最も根底的なテーマでありつづけてきた。「言葉にできない」ものを、いかに「言葉」によって表現することができるのか――その可能性をつねに徹底的に追求することこそ、彼女のこれまでの歩みを支えてきた衝動だったと言ってもいい。

――だからこそ、(MCでも語っていたように) 「言葉にできない」ものを、ミュージシャンが奏でる楽器のほんのひとふしが語りえたかように感じたとき、彼女は率直に感嘆せざるをえなかったのだろう。

言葉に出せない思いのために お前に渡そう風の笛

言葉に出せない思いの代りに ささやかに吹け風の笛

この最後のリフレインの美しく抑揚する旋律を、伸びやかな強い声で思いを込めて歌いきったのち、エンディングで中島みゆきは、首からひもで下げた赤いホイッスルを、上手、中央、下手の順に、客席に向けて三度、高らかに吹き鳴らす。

その「風の笛」の響きは、文字通り、言葉にならない言葉として、私の胸の奥底にも突き刺さった。

生命のリズム

「時代」と「倒木の敗者復活戦」、そして「世情」と「月はそこにいる」という、第2幕の最後の4曲は――中島みゆき自身も「倒木の敗者復活戦」の後のMCで語っていたように――どれを取っても、コンサートの終曲となってもおかしくない、「重い」曲である。

前回のツアーでも本編ラストとして歌った「時代」を今回再び取り上げる理由を、彼女は、やや照れ隠し気味に、ただ「歌いたかったんです」としか語らなかったが、その理由は、この曲のエンディングが「倒木の敗者復活戦」へと切れ目なくつづくことで、すでに十二分に語られているように思う。

今日は倒れた旅人たちも

生まれ変わって歩き出すよ

この最後のリフレインの後半、「生まれ変わって歩き出すよ」という締めくくりを、彼女は思いのすべてをほとばしらせるかのような、すさまじい声量で歌いきる――

――そのヴォーカルもさることながら、その抑揚に呼応しながら、この曲の「生命のリズム」とでもいうべきものを命の限り叩き込むかのような、島村英二のドラムもまた、素晴らしかった。

それはもちろん、この箇所に限ったことではなく、前回のツアーの時にもあらためて感じたことではあるが、中島みゆきをサポートしてきた数多くのドラマーの中でも、彼女の歌と音楽の「生命のリズム」を、これほどまでに情感を込めて叩き出せる人は、彼を置いていないのではないか、という気がする。

もちろん、その「生命のリズム」は、「時代」につづく「倒木の敗者復活戦」を支えるリズムでもある。

望みの糸は切れても 救いの糸は切れない

……

傷から芽を出せ 倒木の復活戦

「倒木」という、口語としてはあまりなじみのない言葉を、ラジオ放送で「東北」と聴き違えたという話を掲示板などで何度か目にしたが、それも無理からぬことかと思う。

中島みゆき自身がそれを意図していたかどうかは別として、この曲に込められた「敗者復活戦」への力強いエールを、大震災という災厄を経験した人びとへの――そしてこの国に生きる人びとの未来への――エールとして聴くことは、私にはとても自然なことのように思えた。

「変わらない夢」と「月」

第2幕、ラスト前の「世情」は、私にとって個人的に、非常に「思い入れ」の深い曲でもある。かつて学生時代、たまたま深夜ラジオで聴いていた「中島みゆきのオールナイトニッポン」の最後にかかったこの曲から受けた衝撃が、私を中島みゆきファンにしたと言ってもいいくらいだ。

ただ、この曲に歌われている――と解釈されてきた――学園闘争の記憶を、そのまま青春時代の記憶としている世代よりは、私自身は少し下の世代に属している。そのためか、私はその時代の記憶を、少なくとも中島みゆきと出会うまでは、かなり醒めたまなざしで眺めていた――だからこそ逆に、「世情」という歌は、私に目の覚めるような強烈な衝撃を与えたのかもしれない、とも思う。

今回――ライヴでは1985年の「のぅさんきゅう」ツアー以来、なんと27年ぶりに――歌われたこの曲の冒頭で、あの男声コーラスの録音が流れ、私も含めて多くの聴き手は思わず拍手でそれを迎えたが、その一方で、それが録音であることに一種の物足りなさを覚えたのも事実だった。

――だがそれも、あえて深読みをすれば、録音の男声コーラスは、過去の記憶の中にある「シュプレヒコール」の象徴であって、それがフェイドアウトしたのちに中島みゆきが歌い始める「世情」は、それから数十年の時を経て、いま新たに叫ばれる「シュプレヒコール」を意味しているのかもしれない。

時の流れを経て、変わるものと変わらないもの――

変わらない夢を流れに求めて

時の流れを止めて変わらない夢を

エンディングでは、この2つのフレーズの字幕が、ホリゾントの上部に何度か繰り返し、流れるように映し出され、やがてそれが薄れると、そこには巨大な満月の下部が、煌々と輝きはじめる。

夜会VOL.5「花のいろは……」のラストの「夜曲」、〈時間泥棒〉に扮する中島みゆきが、つづら折りの階段をゆっくりと月に向かって登ってゆく、あのあまりにも印象的な場面を思い出した人も、少なくないだろう。

本編ラストの「月はそこにいる」――この新曲もまた、それに先立つ3曲と同じく、戦いに敗れた者、打ちのめされ倒れた者たちの歌である。

激流のような時の流れに翻弄され、敗北と悲しみに打ちひしがれる地上の人間たちを見下ろすかのように、天空のはるかな高みで、月は「変わらないもの」の象徴のごとく、輝きつづける。

凛然と月は輝く そこにいて月は輝く

私ごときで月は変わらない

どこにいようと 月はそこにいる

凛然と月はそこにいる

「月」という象徴がこれまでの中島みゆき作品の中で担ってきた重要な意味――最近では、夜会「今晩屋」の終曲「天鏡」での、人間の手の届かないはるかな天空にあって、地上の人間のあらゆる愚かさや哀しみや愛しさ、約束と過ち――救済されるべき過去のすべてを映し出す鏡というイメージは、この曲にも直接につながっているように思う。

夜から夜明けへ

「月」が輝く時間としての「夜」が、今回のツアー、とくに第2幕の一貫したモチーフになっていることは、曲目からも明らかだ。

照明の効果も、その「夜」を見事に演出していて、とりわけ「NIGHT WING」 (工藤静香への提供曲) での、激しいリズムに呼応して明滅するかのように、工事現場のセットの各所に作業灯のように強く輝く光が、鮮やかに印象に残っている。

アンコールのラスト曲「ヘッドライト・テールライト」が、そのエンディングで転調して大きく盛り上がってゆくとき――この編曲は、NHK「プロジェクトX」の最終回でのスタジオ・ライヴの再現だろう――、錯綜した鉄骨のセットの向こう側、それまでずっと暗い背景をなしていたホリゾントに、ようやくゆっくりと、薄赤い光がさしはじめる。

夜明けが少しずつ近づいてくる予感の中で、幕は下りる――

【曲目】

- 空と君のあいだに [日本テレビ系ドラマ「家なき子」主題歌 (1994)]

- あした [KDD「001」CMソング (1989)]

- 最後の女神 [TBS系報道番組「筑紫哲也のニュース23」エンディングテーマ (1993-94)]

- 化粧

- 過ぎゆく夏

- 縁

- 愛だけを残せ [映画「ゼロの焦点」主題歌 (2009)]

- 風の笛

(休憩) - 3分後に捨ててもいい(instumental)

- 真直な線

- 常夜灯

- 悲しいことはいつもある

- 地上の星 [NHK「プロジェクトX~挑戦者たち」主題歌 (2000~05)]

- NIGHT WING

- 泣きたい夜に

- 時代

- 倒木の敗者復活戦

- 世情 [TBS系ドラマ「3年B組金八先生」挿入歌 (1981/3/20)]

- 月はそこにいる

(アンコール) - 恩知らず

- パラダイス・カフェ

- ヘッドライト・テールライト [NHK「プロジェクトX~挑戦者たち」エンディングテーマ (2000~05)]

- 島村英二 (Drums)

- 富倉安生 (Bass)

- 古川望 (Guitars)

- 小林信吾 (Conductor, Keyboards)

- 中村哲 (Saxophones, Keyboards)

- 矢代恒彦 (Keyboards)

- 石橋尚子 (Violin)

- 杉本和世 (Vocal)

- 宮下文一 (Chorus & Acoustic Guitar)

- 坪倉唯子 (Vocal)