千秋楽が幕を閉じてから、早や3週間が過ぎた。

夜会『リトル・トーキョー』の公演がおこなわれていた1月末から2月末にかけては――まったく個人的な事情だが――仕事の最繁忙期と完全に重なっていた。こんな時期に初日にも千秋楽にも行けただけでも、ほとんど奇跡的といってもいいくらいだった。激務のあいだを縫っての東京への4往復で、余韻を楽しむ余裕さえろくに持てなかったが、むしろそれゆえにこそ、3月も半ばを過ぎて、少しだけひと息ついた今ようやく、あの客席で経験した束の間の時間のかけがえのなさを、慈しみながら振り返れているような気がする。

「その1」の末尾に追記したように、夜会『リトル・トーキョー』について語るべきことはまだまだ多い。何から書き出せばいいのか迷うが、とにかく後半2回の公演で感じ、考えたことを思いつくままにまとめ直すことから始めよう。

「その1」で触れた初日1月30日、中日2月12日のあと、2月21日、そして千秋楽2月27日の公演を観た。

たまたま撮影日2日目に当たった2月21日の公演は、前半の2公演よりも更に激しい情熱の迸りに満ちていて――夜会では常々感じることだが――公演を重ねるごとに当初の緊張がほぐれ、柔軟さと躍動感を増していくという変化を如実に味わうことができた。

が、千秋楽は更にその上に、大団円にふさわしい祝祭的な興奮に満ち溢れた舞台となった。中島みゆきを中心に、すべてのキャスト、ミュージシャン、スタッフ、そして客席の熱情が奔流のように渦巻き、押し寄せてきた。終演直後は、ほとんど言葉にならない思いが胸中に溢れた。

特筆すべきは、ミュージシャンたちの演奏の貢献だ。とりわけ千秋楽は、いつもにも増して全楽器が一体となって激しく滾る熱演で、イントロや間奏やアウトロでも胸を熱くさせる瞬間が何度も訪れた。中でも、古川望の慟哭するようなギターソロ、そして歓びから哀しみに至る心の震えのすべてを限りなく繊細に歌いつづける牛山玲名、民谷香子、友納真緒の弦が深く印象に残った。

終曲「放生」のアウトロで舞台が暗転し、奈落のオーケストラピットが明るく浮かび上がる演出、そして千秋楽のカーテンコールでのみおこなわれた、バンマス・小林信吾の挨拶は、彼女たち・彼らの限りない音楽的貢献へのオマージュでもあったのだろう。

なお、今回もぴしわさんの「覚え描き」ブログには、舞台を彷彿とさせる見事なイラスト群が掲載されている。この記事の視覚的情報の不足を補う意味でも、ぜひご参照いただければ、と思う。

「帰れる場所」としての「リトル・トーキョー」

まず、夜会VOL.20のタイトルであり、舞台の中心となるライブスポットの名前でもある「リトル・トーキョー」の意味について、改めて考えたい。

「東京には無いトーキョー」と歌われるとおり、その名は、日本――の首都としての東京――と、「世界中によくある」無国籍的な場所としての「トーキョー」という両義性を帯びている。それはより単純に、ローカルとグローバルの両義性と言ってもよい。

その両義性――より端的にいえば矛盾――は、まず第1幕で、おいちゃんこと笈河修身が「リトル・トーキョー」のステージ上でギターを抱えて熱唱する「BA-NA-NA」で呈示される。

アジアの土を這い 風を吸い

強い国の民を 真似ては及ばず

外見が黄色く中身が白い「BA-NA-NA」とは、近代以降の日本人の暗喩である。

ここがアジアの片隅に位置しているという――「土」や「風」に象徴される土着的な――「現実」と、長く近代日本にとって目指すべきモデルであった欧米先進国への憧れという「夢」との両義性。この歌が歌われる「リトル・トーキョー」とは、そのような歴史に根ざした両義性をはらんだ場所なのだ。

英国人の祖父ヘンリー・アダムスの血を引く杏奴が、ホテル&パブの一隅に設けたライブスポットにこの名を与えたのは一見、不思議にもみえる。だが、彼女が我が身の境遇と重ね合わせて、そうした「夢」と「現実」あるいはグローバルとローカルとの両義性をその名にこめたと考えれば、謎は解けるのかもしれない――そこは、ミュージカル歌手として渡米した姉・李珠の帰還を待ち受けるための場所でもあったのだから。

杏奴やその姉・李珠の名の英国風の発音と漢字――「アジアの文字」――の意味との両義性もまた、「リトル・トーキョー」のそのような両義性と正確に対応している。

第2幕の東京・新橋の料亭『華乃屋』の場面――そこは、「リトル・トーキョー」のステージが舞台上に現れない唯一の場面でもある――以下では、ローカルな「日本」のイメージが、視覚的に反復して強調される。

あの場面の着物姿の梅乃、そして彼女が――着物の色は黒から紅に早変わりするが――やはり着物姿で小雪に日本舞踊を教える「梅が枝」、そして中詰めの「リトル・トーキョー」でもやはり着物姿のまま他のキャストと同じ振付で踊るシーン――それらはいずれも、グローバルな「世界」と対比されるローカルな「日本」を鮮明に可視化する。

――ところで、話は少し逸れるが、梅乃といえば、上述の料亭の場面で、彼女が舞台下手に座り、中央の開いた襖の向こうの奥座敷で文夫が歌う「紅灯の海」のこのフレーズは、さまざまなことを連想させる。

ああ紅灯の海は優しい

海と名のつくものは優しい

「海」は――音の近似性とツクリの共通性から――梅乃の「梅」にもかかっているのではないか、と初日から漠然と思っていた。

「海よ、僕らの使う文字では、お前の中に母がいる」という、三好達治の詩『郷愁』の一節を思い出したりもする。文夫の母・千代も――パンフレットで明記されてはいないが――梅乃と同じく芸妓だったのでないか、そして、母と同じく花街――紅灯の海――に生きてきた梅乃に出会い、やがて思いを寄せることになったのではないか……というような背景への想像がふくらんでくる。

――話を本筋に戻そう。

そのようにローカルな「アジア」ないし「日本」と対比されることで、「リトル・トーキョー」という場所には、グローバルな無国籍性のほうががより際立つようにも見える。

だが、おそらくより重要なのは、そこが「帰れない国の代りに」――あえていえば、グローバル化してゆく世界の中で、失われたローカルな故郷の代りに――「夢の国」として新たにつくりだされた場所だということだ。

だからこそ、杏奴が姉・李珠の帰りを待つために設けたライブスポットという当初の設定は、舞台が進むにつれて――客席の私たちをも含めた――あらゆる人びとにとっての「帰りたさの欠片」を結晶化した場所という普遍的な意味を帯びるようになる。

――思い出してみれば、これまでも、中島みゆき作品の中には、しばしば「国 (くに)」という言葉が登場してきた。この言葉には、作品の文脈によって、「故郷」「祖国」さらには具体的な「日本」と、さまざまな意味の広がりが与えられ、それぞれの意味のレベルでの「国 (くに)」への思いが表現されてきた。

それらの作品を振り返って改めて気づくのは、中島みゆき作品での「国(くに)」への思いは、そこに安住する者の視点ではなく、むしろそこから遠く離れた場所で、そこから離れざるを得なかった者、あるいはそこから疎外された者の視点で歌われるということだ。

たとえば、「EAST ASIA」「ひまわり “SUNWARD”」「阿壇の木の下で」「樹高千丈 落葉帰根」「リラの花咲く頃」といった諸作品には――直接に「国(くに)」という言葉を歌詞に含むか否かを問わず――そうした視点が共通して存在している。

とりわけ、まだ記憶に新しい夜会工場VOL.2――このライブは、色々な点で今回の夜会VOL.20への連続性を強く感じさせる――の「我が祖国は風の彼方」は、時空の彼方にある祖国への痛切で遥かな思いを、7人の出演者全員の大合唱によって、熱く力強く胸に響かせた。

あの時の7人のうち5人は、夜会VOL.20のキャストとしても登場する。「リトル・トーキョー」は、彼女たち・彼らが「いつの日にか帰り着かん」と歌った遥かなる祖国への思いに応えるために――たとえ「束の間」であるにせよ――つくりだされた場所でもあったのではないか――そんな想像さえかきたてられる。

「リトル・トーキョー」のもつそうした「帰るべき場所」としての意味は、この夜会のキーとなる楽曲のひとつ「いつ帰ってくるの」でもはっきりと呈示される。

この曲は、第1幕中盤と第2幕終盤で杏奴 (中島みゆき) が歌うときは長調、第1幕ラストと第2幕最初にリピートされる場面で李珠 (渡辺真知子) が歌うときは短調になっている。同じ曲が長調と短調の両方で歌われるというパターンは、VOL.15,16の「旅仕度なされませ」、VOL.19の「いらない町」に続いてのものだが、それら2曲以上に、今回はそれぞれの場面の意味――誰が誰を、どのような状況で待っているのか――と深く呼応しているように感じる。

短調で李珠が歌う「いつ帰ってくるの」に応えて、吹雪の中から帰ってきたかのようにみえた杏奴は――「その1」で先述したとおり――すでにこの世の者ではなかったのだ。

だが、そのこと以上に重要なのは、この歌がこれまでの上述のような――祖国から遠く離れた者の視点で歌われる――作品とは一見きわめて対照的に、むしろ「帰るべき場所」の中から、帰るべき人びとを待ち受ける者の視点で歌われる、ということだ。

帰るべき人を待つ――この視点そのものは、かつてVOL.5『花の色は…』第1幕の4人の「待つ」女たちにも共通してはいた。ただ、彼女たちの「待ち人」たちは、決してあのカフェテラスに帰ってくることはなかった。そのときとも大きく異なり、VOL.20『リトル・トーキョー』の物語は、杏奴が待ち受けた姉・李珠の帰還によって動き出し、そして――後述するように――「待ち人」たちの帰還ののちに幕を閉じるのだ。

仮に、前作『橋の下のアルカディア』のラストで「戻る場所はもうない」と歌った「India Goose」がそれまでの夜会あるいは中島みゆき作品のすべての締めくくりだったとすれば、「帰れる場所はあるのに」と歌う「いつ帰ってくるの」は、それまでの作品のすべてを受け止め、そしてまったく新たな境地を切り開いた――というべきかもしれない。

ただし、それは喪われた祖国を「取り戻す」などということではない。むしろ逆である。祖国から遠く離れざるを得なかった者、祖国から疎外された者たちこそが――あるいはむしろ、そうした者たちだけが――帰るべき、帰ることのできる「夢の国」をつくりだし、その女主人として人びとの帰りを待ち受けるということ――それこそが、本作のヒロイン杏奴に与えられた役割なのだ。

――杏奴の役柄の決定的な重要性は、彼女が、そのようにして「帰れない国の代わりに」人びとに帰るべき場所を与えうる存在であるという点にある。しかしそれは同時に、彼女の役柄の決定的な悲劇性とも表裏一体をなしている――そのことについては、次項以下で改めて考えたい。

織りなせなかった布――杏奴とふうさん

「その1」では、初日の第1印象のひとつとして、「愉しいのに哀しい」と書いた。2回、3回と観るごとに、愉しさの印象は更に強まっていったけれども、哀しさがそれ以上にひしひしと身に沁みるようになり、千秋楽ではその哀しさが極まった。

その主要因は、杏奴とその夫、ふうさん――この愛称のほうがぴったりくるので、以下ではこう呼びたい――との関係にある。

第2幕終盤の山崩れの直後、舞台は薄暗いまま、下手にいる杏奴にスポットライトが当たり、「いつ帰ってくるの」を長調で歌い始める。彼女は、もはやこの世にはいない自分を探しにきたふうさんと、舞台下手でわずかのあいだ寄り添いながらも、彼の背中を押し、上手――現世――にいる梅乃のほうへいざなう。

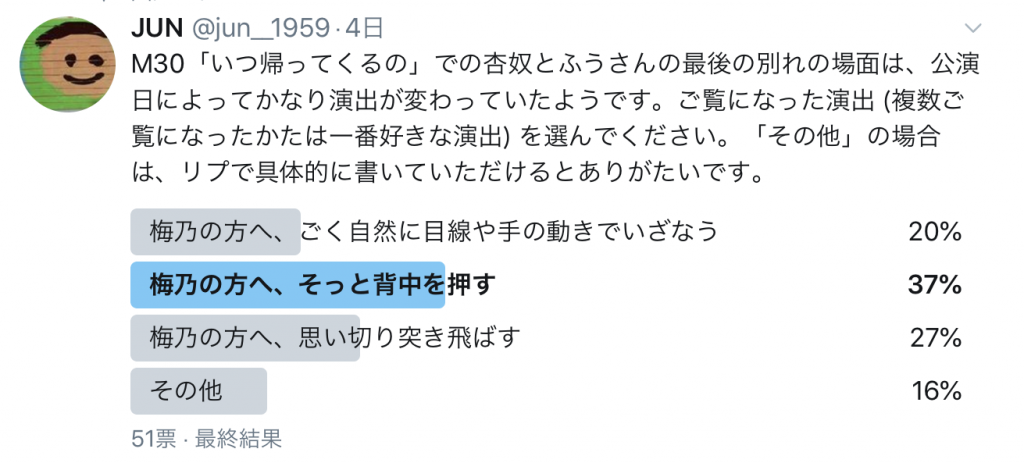

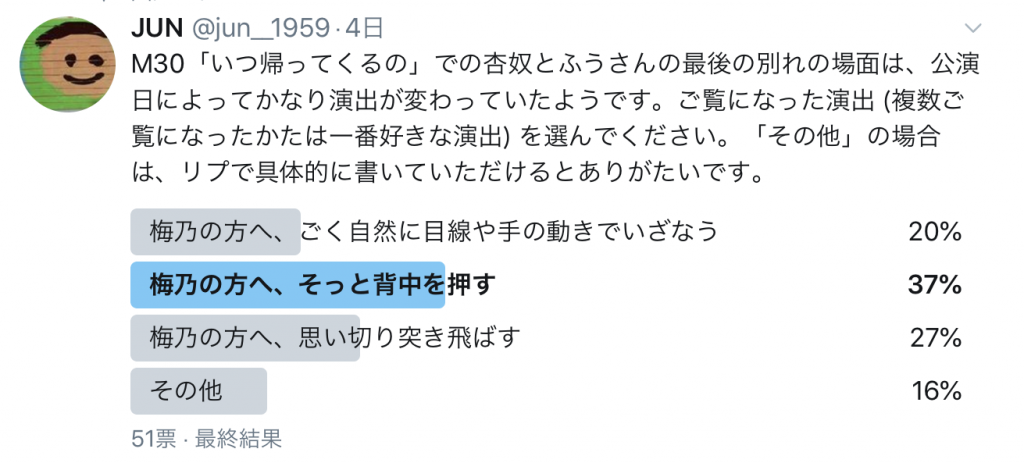

――この重要な最後の別れの場面は、多くの知人の話を聞くと、どうも公演日によってかなり演出が変更されていたらしい。気になったので、Twitterでアンケートを取ってみた結果が下記の画像だ。

ご覧の通り、「梅乃の方へ、ごく自然に目線や手の動きでいざなう」から「思いきり突き飛ばす」まで、かなりの演出の揺れがあったことがわかる。ちなみに千秋楽では、「梅乃のほうへそっと背中を押す」という、いわば中間的な演出だった。

中島みゆきがカーテンコールの挨拶で、もっと手直ししたいと思っていたら千秋楽になってしまった、というふうに語っていたのも、主としてこの場面のことだったのではないだろうか。

この場面の演出が二転、三転したとすれば、それは、杏奴とふうさんとの関係――相手のことを想うがゆえに離れざるをえない哀しみ――を、どうすれば最も鮮明に表現できるか、中島みゆき自身も迷っていたためかもしれない。だとすれば、そのことは逆説的に、彼女がこの場面にこめようとしたメッセージの重要性を示唆しているともいえる。

そもそも、この場面での「いつ帰ってくるの」は、いったい誰が誰に対して歌っている――誰が誰の帰りを待っている――のだろうか。

素朴に考えれば、杏奴がふうさんに対して、なのだろうが、その解釈では――上記のように演出の違いはあっても――結局、ふうさんを現世の梅乃のほうへ押しやることとは矛盾する。

それよりはむしろ、あそこでの杏奴は、現世にいる――梅乃や李珠をはじめとする――複数の人びとの視点に立ち、彼女たちそれぞれにとって大切なひとの無事の帰りを待つ想いを歌っている、と取るべきであるようにも思える。

――もちろんこの2つの解釈は、どちらかが「正解」であるということではなく、ここにも意味の重層性あるいは両義性がおそらく存在している。そして、前者から後者へ――ふうさんを待つ自らの想いから、同じく彼を待つ梅乃、あるいはおいちゃんを待つ李珠の想いへ――という重心の移動が、この一曲の中で生起しているのではないか。

この重心の移動を、自らの歌で表現し、そして祝福するという点にこそ、先述した杏奴の役柄の決定的な悲劇性がある。

梅乃と抱き合うふうさんのほうを見て、杏奴が語るこの台詞の声は、彼にはすでに聞こえておらず、杏奴の姿もすでに視えてはいない。

ふうさん、あんたってつくづく鈍い人ね

あたしだって、ふうさんのことず~っと、大好きだったんだぞ

最後まで明るく、コミカルに語るそのスタイルを崩そうとしないからこそ、彼女の哀しみは、より強く深く胸に響く。

ホテルスタッフを含むキャストたちが舞台下手へ次々と退場していくその最後尾に、ふうさんは梅乃と手を取りあって舞台袖に消えるが、その直前、半壊した「リトル・トーキョー」のステージ上にいる――姿の視えないはずの――杏奴のほうを、彼はなんだか名残惜しげに振りかえる。

夫婦でありながら、現世では結局、互いに「織りなす布」とはなりえなかった二人。しかし現世と異界、あるいは人間界と自然界との境界を越えて、ほんとうは二人の想いは遠くつながりあっていたのだろうか――と思わせ、かすかな救いを感じさせる場面でもあった。

隠された転生――「ゆくべき世界」へ

第2幕における杏奴は、現世と異界、人間界と自然界とのあいだの媒介者である。

「その1」でみたとおり、彼女は小雪を自然界からの使者として人間界に招き入れ、人間の女の子として育て、そしてやがて再び、自然界へと放生する。

人間と動物との境を越境すること――このモチーフ自体は、夜会ではすでにVOL.11,12『ウィンター・ガーデン』やVOL18,19『橋の下のアルカディア』で典型的にみられるように、「転生」という形式で反復されてはきた。

ただ――「その1」で書いたように――VOL.20『リトル・トーキョー』では「転生」は、少なくとも表面上は姿を消したようにみえる。

――だが、こうは考えられないだろうか。

小雪の母・つららは、一度も舞台に姿を現すことはない。その存在は、杏奴をはじめとするキャストたちの台詞や歌の中で語られ、歌われるのみである。

杏奴は、つららの願いを引き継ぐかのように、いわば母代わりとして、忘れ形見の小雪を育てようとする。彼女が第2幕で最初に歌う「氷女」は、そんな彼女の思いを歌っているようにも聴こえる。

連れてはゆけない 置いてもゆけない

誰かに願いを預けてゆくまで

しかしこの歌詞は、杏奴というよりも、つらら自身の思いこそを歌っているようには聴こえないだろうか。小雪を (異界へと) 連れてはゆけない、(自然界に) 置いてもゆけない。だとすれば、(現世・人間界にいる) 誰かに願いを預けてゆくしかなかい、と。

――もしそうだとすれば、「氷女」を歌う第2幕の杏奴は、つららの転生した姿でもあるのではないか。

彼女が身にまとう純白のドレスも、「リトル・トーキョー」のステージの下という奇妙な場所から身をかがめて登場することも、こう考えれば非常に納得がゆくのではないだろうか――

――もしこの解釈が可能だとしても、それは過去の演目でのように明示された転生ではなく、いわば隠された転生である。そして杏奴は――小雪がそうであるのと同様に――人間と動物とを一身に兼ねた両義的な存在であるということになる。

だが、それが隠された転生であり、杏奴が両義的な存在であるからこそ、彼女は、現世と異界、人間界と自然界とのあいだの媒介者として――文字通りの意味での超自然的な――力を、2つの世界の深層をつなぐにようにして発揮しえたのではないだろうか――

そのことは――「その1」でいただいたコメントへのリプライで考えたことの繰り返しになるが――次の場面で傍証されているように思う。

杏奴が歌う(1回目の)「放生」の半ばで、いったん父犬のもとへ帰ったかにみえた小雪は「リトル・トーキョー」に駆け戻ってきて、彼女にこう告げる。

父さんがね、もうすぐお山が通るから、大きいお家にいちゃだめだって

杏奴の小さいお家にいなさいって

――その直後に迫る、山崩れの轟音。

「大きいお家」すなわちホテル本棟には、まだ従業員たちがいた。ふうさんが急いで支配人・三井さんに電話して皆を「リトル・トーキョー」に呼び寄せようとはしたものの、全員の脱出にはおそらく間に合いそうにない。

このとき杏奴は、まるで自然のエネルギーを一身に呼び集めるかのように――眩しいスポットライトを浴びながら――裏山のほうに向かって高々と両腕を差し上げる。

この行為によって彼女は、まだ半ば現世にいた自らの存在とひきかえに、「リトル・トーキョー」のみならずホテル本棟をも完全な崩壊から救ったのではないか――そしてその結果として、現世から完全に姿を消すことになったのではないだろうか。

――この場面の後に、暗転をはさんで、上述した杏奴とふうさんとの最後の別れが来る。

「いつ帰ってくるの」を杏奴が歌い終え、アウトロに入るとともに舞台は明るくなり、山崩れに襲われたあたりの様子や、斜めに落ちた “Little Tokyo”の看板があらわになる。舞台上手から、怪我を負ったらしく男性スタッフに負ぶわれた三井さんはじめ、ホテルスタッフたちが次々と登場してくる。

そのホテルスタッフを演じたサブキャストたちの存在も、忘れてはならないだろう。彼女たち、彼らは、第1幕の幕開けから忙しそうに働く姿で登場するが、第2幕ではあまり出番がない――と思っていたら、この終盤の場面で――何人かは怪我を負いながらも、無事な姿を見せてくれて、不思議に心を癒される思いがした。

彼女たち、彼らにも、その無事の帰還を待つ人びとがいたはずだ。パンフレットには、三井さんを除く4人の若手スタッフの出身地が記載されている。地元北海道は1人で、他の3人は東京、神奈川、大阪の出身だ。それぞれの故郷で、彼女たち、彼らの帰りを待っていたであろう人びとは、もちろん舞台には登場しない――が、それらの人びとの想いをも、「いつ帰ってくるの」のアウトロは歌いつづけていたような気がする。

――自らを除くすべてのキャストたちが舞台袖に姿を消し、杏奴は半壊した「リトル・トーキョー」のステージ上で、(2回目の)「放生」を歌い始める。

さあ 旅立ちなさい もうすべて変わるとき

さあ 哀しみを超えて ゆくべき世界へ

さあ

この世界からは視えない別の世界へと旅立つ杏奴自身をも含めて、舞台に登場した者たちにも、登場しなかった者たちにも――そしてもちろん客席の私たちにも――それぞれに「ゆくべき世界」はある。たとえ「束の間」の「夢の国」は崩落し、この場所が動物たちの自然の世界に戻ったとしても。

地上と天空とをつないで、多数のライトが斜めに交錯しあう――その光景は、『今晩屋』の「十二天」を思い起こさせた。あのときと同じように、すべての生は広大な時空へと解放され、救済される――

エピローグ(1)――限りない時空の広がり

この夜会の舞台装置は、過去の演目――とりわけVOL.11から19まで――と比較すれば、一見シンプルな印象を与える。上述の料亭『華乃屋』の場面を除き、一貫して、ライブスポット「リトル・トーキョー」を中心としたホテル&パブの舞台装置の上でのみ、物語は進行する。背景が峨々たる雪山に覆われているせいもあり、そこはひとつの閉ざされた空間のように感じられなくもない。

――しかし、なんと広大な時空を、この夜会は、舞台の外側に感じさせてくれることだろうか。

舞台で直接には描かれない時空の広がりは――たとえば朝倉家の三代の系譜のように――パンフレットに明示されているものもあれば、私たちが想像するほかないものもある――この記事で自由に展開したいくつかの想像は、その試みの一端でもある。

私たちの想像に委ねられる部分は、もちろん過去の演目でも多く存在し、それらが夜会の世界に更なる豊かさをもたらしてくれるのも同様だった。だが今回は、舞台装置が一見シンプルな分だけ――いや、おそらくそれだけが理由ではないが――そうした自由な想像の余地は、より限りなく広がっているような気がする。

たとえば――「その1」でも指摘したように――この夜会との不思議な暗合を感じさせる『ウィンター・ガーデン』との関係について。

雪と氷の世界という背景や、人間と動物との境の越境――人から犬へ、あるいは山犬から人への転生――については、言うまでもない。「天から送られた手紙」としての雪は――とりわけ、第1幕の中盤、李珠との再会の直前に杏奴が歌う「いつ帰ってくるの」の場面で――不思議に暖かく、優しく降りしきる。

地上から天空への空間軸が、現在から未来への時間軸と重ね合わせられるのも同様だ。

天空あるいは未来は、おそらく三度繰り返して指し示される――一度目は、あの高らかな小雪の遠吠えによって。二度目は、上述した山崩れの直前、高々と差し上げられる杏奴の両腕によって。そして三度目は、まさに終曲「放生」を歌い終えるあのロングトーンとともに、はっきりと上方を指さす彼女の右手によって。

そして、『ウィンター・ガーデン』の初演と再演とをつないだ20世紀から21世紀――それは第二千年紀から第三千年紀へという、より大きな移行でもあった――が、『リトル・トーキョー』の物語の時代として設定されているのも、「その1」でみたとおりだ。

それは、人類の未来、「ゆくべき世界」への中島みゆきの希望の反映でもあったのだろうか――

エピローグ(2)――客席と舞台とをつなぐもの

再び、あえて個人的な話をしたい。

初日と千秋楽との終演後は、ともに30年来のファン仲間との飲み会で懐かしく盛り上がる一方で、2月12日と21日の終演後は――半ば偶然的な出会いから――まったく初対面のかたがたと、夜会や中島みゆきについて語り合う機会にも恵まれた。

私たちファンは、それぞれがこの世界の中のただひとりの存在として、ひとりひとりで中島みゆきと向き合うほかはない。私(たち)と中島みゆきとの関係は、「1対1」でしかありえない――しかし、むしろそうだからこそ、彼女への思いによってつながる「縁」は、かけがえのないものとして紡がれつづけてゆくような気がする。

生身の存在である以上、私たちに与えられた時間は有限だ。かなり以前の記事でも何度か触れたように、私がまだ若かった頃からのファン仲間の中には、もう「逢えない相手」となった人びとが何人もいる。

しかしその一方で、とくに今回の夜会では、ずいぶん若い世代の人びとが、この「縁」の中に加わってきてくれていることに驚き、喜ばしく、また心強くも思った。ここでも、別れと出会いは繰り返されているのだ。

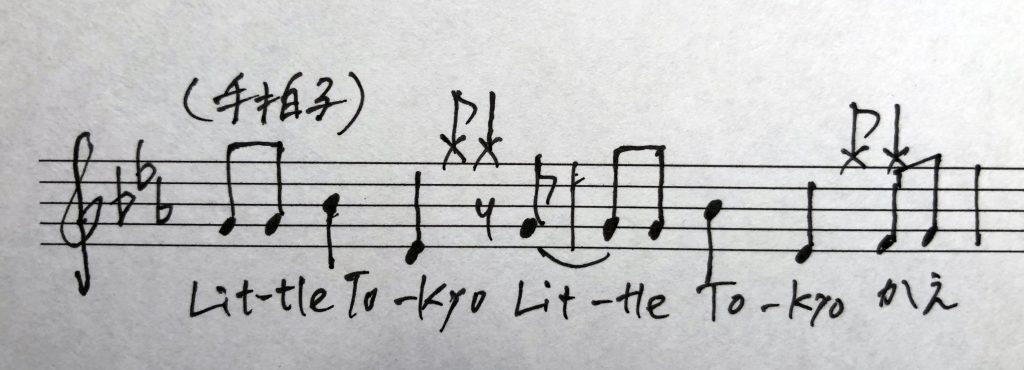

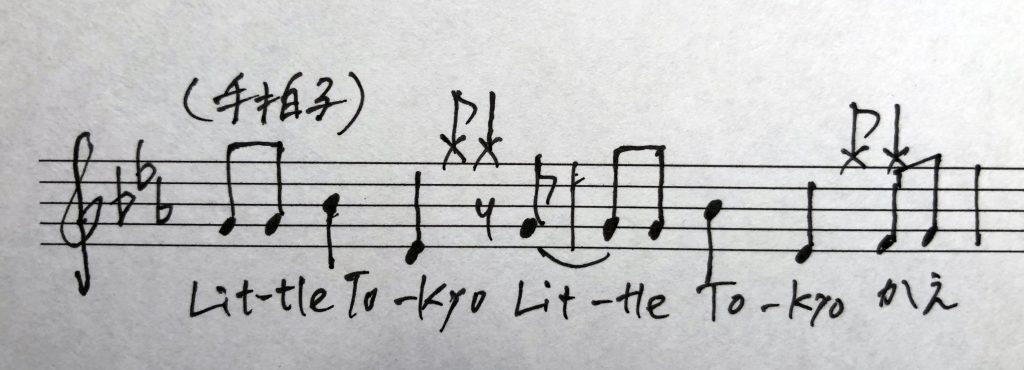

客席の「若返り」をきわめて具体的に体感したエピソードを、ひとつ挙げておこう。「リトル・トーキョー」のサビ――とくに後半の公演――では、ドラムに合わせて手拍子が入った。

ダンサブルなリズムを更に前のめりさせるメロディのシンコペーションのせいもあって、この裏拍の手拍子を正確に打つのは――正直に言えば、年齢相応のリズム音痴の私などには――けっこう難しかったのだが、客席全体は見事にリズムに乗っていて、舞台と客席との熱く緊密な一体感がそこにはあった。

そんなとき、私たち客席の人びとも、この夜会の――文字通りの意味での――参加者であることを、これまで以上に積極的な意味で実感できた。

一方、舞台に目を向けると――「その1」でも書いたとおり――渡辺真知子の存在がこの夜会の明るさと愉しさの光源となり、そして清新かつ暖かい風を絶えず舞台に吹き込んでくれたことは、いくら強調してもしすぎることはない。

彼女が演じた李珠が――上述したような――杏奴の役柄の悲劇性に、救いを与えてくれたと言ってもよい。

彼女の千秋楽のカーテンコールでの挨拶での「みゆきさんのお姉さんで幸せでした」という言葉に呼応して――言葉にはされなくとも――「真知子の妹で幸せでした」と、中島みゆきの声が聴こえたような気もした。

ライブスポット「リトル・トーキョー」がこの夜会の劇中劇の舞台であったのと同様に、夜会『リトル・トーキョー』全体もまた、私たちが生きているこの世界の中の劇中劇の舞台だったのではないか、などと、とりとめもないことを思ったりもする。

あの舞台の記憶は、これからもずっと、私たちの「帰れる場所」として存在しつづけていて、そしてそれゆえに私たちは、いつでも「ゆくべき世界」へと旅立ってゆくことができるのだ、と――

【キャスト】

- 植野葉子 (梅乃)

香坂千晶 (小雪)

宮下文一 (大熊文夫=ふうさん)

石田 匠 (笈河修身=おいちゃん)

- 志村史人 (三井徳衛)

宮川 崇 (赤川一平)

芦田 崇 (吉岡とおる)

竹下礼奈 (松宮香織)

青木笑夏 (川西愛美)

【ミュージシャン】

- Keyboards 小林信吾

Keyboards 十川ともじ

Keyboards, Saxophones 中村哲

Keyboards, Manipulation 飯塚啓介

Guitars 古川望

Bass 富倉安生

Drums 島村英二

Vocal 杉本和世

Vocal 宮下文一

Violin 牛山玲名

Violin 民谷香子

Cello 友納真緒

【セットリスト】

- [第1幕]

M1 リトル・トーキョー(Inst.)

M2 渡らず鳥

M3 何か話して

M4 リトル・トーキョー

M5 野ウサギのように

M6 大雪警報

M7 BA-NA-NA

M8 カナリア

M9 いつ帰ってくるの

M10 思い出だけではつらすぎる

M11 勝ち女

M12 招かれざる客

M13 テキーラを飲みほして

M14 後悔はないけれど

M15 ねぇ、つらら

M16 LOVERS ONLY

M17 いつ帰ってくるの

- [第2幕]

M18 いつ帰ってくるの

M19 氷女

M20 リトル・トーキョー

M21 ずれてるあたしたち

M22 大人たちはみんな

M23 捨て石

M24 紅灯の海

M25 梅が枝

M26 リトル・トーキョー

M27 月虹

M28 二雙の舟

M29 放生

M30 いつ帰ってくるの

M31 放生

M32 リトル・トーキョー(Inst.)