まだ記憶に新しいコンサート「歌会VOL.1」のセットリストについて、ひとつ、気にかかっていることがある。

第2幕冒頭で連続的に演奏された夜会ハイライト曲の5曲は、VOL.13「24時着0時発」以降の最近の演目から選ばれていた。ただし、VOL.18/19「橋の下のアルカディア」だけが例外だった。

「橋の下のアルカディア」は、大詰めに登場する零戦に象徴される、日本の「先の大戦」の記憶を重要なモチーフとする演目だった。そのことについては、このブログの中でも何度か強調しながら触れた。

その演目が外れる一方で、「歌会VOL.1」のいくつかの曲目は、私たちの「日常」のすぐ近くに「戦場」が迫りつつあることを暗示しているようにも思えた――「病院童」では一見コミカルに、「歌うことが許されなければ」や「ひまわり “SUNWARD”」ではより直接的にシリアスに。

――過去の戦争の記憶と、現在の日常のすぐ近くに迫る戦争。

「歌会VOL.1」では、前者は後景に退き、後者がクローズアップされているようにも見えたのだ。だが、それはなぜだったのだろうか。またそのことは、いかなる意味をもつのだろうか。

「中島みゆきにおける戦争」というテーマについて、これまでこのブログのいくつかの記事で、それぞれの文脈の中で断片的に触れてこなかったわけではない。だが改めて、上記の素朴な問いをきっかけに、このテーマに正面から取り組んでみたくなったのだ。

そのためには、「戦争」とのあいだに横たわるいくつかの意味での「距離」を乗り越え、戦争のリアリティに接近していく中島みゆきの歩みを辿ることになるだろう――

「戦争」との空間的距離

記憶の限りでは、中島みゆきの歌詞に「戦争」という言葉が最初に登場するのは、1984年のアルバム『はじめまして』の収録曲「僕たちの将来」においてである。

24時間レストランで食事をしながら語り合う恋人たち――「僕たちの将来は良くなってゆく筈だね」という彼の言葉は、むしろ二人の将来への不安を予示する。そしてTVの海外ニュースでは――

青の濃すぎるTVの中では

まことしやかに暑い国の戦争が語られる

僕は見知らぬ海の向こうの話よりも

この切れないステーキに腹を立てる

「青の濃すぎる」映像や「まことしやか」な言葉のリアリティの欠如と、「切れないステーキ」の身体的リアリティの過剰とのコントラスト――メディアが伝える「戦争」と、今ここにある「日常」とを隔てる限りない距離。

それでも「戦争」が「日常」の延長線上に存在しうることは、「僕たちの将来はめくるめく閃光(ひかり)の中」という歌詞などで暗示されはするのだが、この作品では、むしろその空間的距離の超え難さこそが鮮明に印象に残る (そしてその距離感は、後述する「ニッポン回答」でも中心的なモチーフとなっている)。

だが、1993年の夜会VOL.5「花の色はうつりにけりないたづらに わが身世にふるながめせし間に」の第4場「夏」では、「戦争」と「日常」とが、その空間的距離を超えて重なり合う。

中島みゆき演ずる臨月の妊婦は、カフェの席で海外赴任中の夫からのエアメールを読む。「暑い国」である赴任先は、政情不安で戦地と化しているという。夫は今日、日本に帰ってきてこの店で久々の再会を果たすはずだ。だが、いつまで待っても彼の姿は現われない。

背景に花火の上がる平和な情景は、夫の運命への彼女の不吉な予感が強まってゆくにつれて、少しずつ高まる銃声に覆われてゆく――そして、妊婦は突然の激痛(陣痛?)に倒れ、一瞬の閃光と轟音とともに舞台は暗転する。

――この悲痛な場面では、新たな生命を迎えようとする妊婦と、その夫の突然の死とが重ね合わせられることによって、両者の空間的距離が超えられるのだ。

より最近の作品では、2015年のアルバム『組曲(Suite)』の収録曲「空がある限り」で、やはり戦地との空間的距離を超えることが歌われる。ただ、ここには夜会「花の色は……」の妊婦の絶望と悲痛はない。代わりにあるのは、自らの意志によって、遙かな距離を超えてゆくことへの希望である。

アゼルバイジャンの夕暮れは 女満別の夕暮れと変わらない

歩いているうちにいつのまにか 紛れ込んで続いてゆきそうだ

銃で砕かれた建物や 鉄条網が視界を塞いでも

まるで昔からいるように 私はそこにいるだろう

この歌を初めて聴いた時に強く印象づけられたのは、「アゼルバイジャン」と「女満別」という、二つのきわめて具体的かつ異質な地名が、いきなり冒頭で並べて歌われる点である。一方はユーラシア大陸の遙か西方に、他方は極東にあり――とりわけ北海道出身の中島みゆきにとってはおそらく――ローカルな実感を伴う場所。

カスピ海西岸の国家アゼルバイジャンの首都バクーは北緯40度・東経50度、北海道東部のオホーツク海沿岸に近い女満別町は北緯44度 東経144度に、それぞれ位置している (1度未満を四捨五入)。つまり、これら二つの場所は、緯度においてはともにおおむね赤道と北極との中間に位置し、経度においてはおよそ地球四分の一周を隔てている。この二つの地名が並べて歌われることは、まるで地球――ユーラシア大陸――を宇宙から俯瞰するかのような、遙かな眼差しを感じさせるのだ。具体的な地名が歌われるからこそ、そのような普遍的な眼差しへの飛躍が可能になる。

そして、その遙かな高みへと浮上する眼差しが、二つの場所のあいだに横たわる遙かな距離を超えることを可能にする。

あなたの傍へゆくために パスポートもビザも必要がない

空を見上げて 空に溶けて 空を伝ってゆく

地球上のあらゆる場所の上に等しく広がる「空」が、あらゆる場所と場所を――たとえそこが戦地であったとしても――つなぐことへの希望が、この歌からは聴こえる。

「戦争」との時間的距離

「戦争」と「日常」との距離の表現は、かつて『ビッグコミックスピリッツ』(1991年7月8日号) に中島みゆきが「ニッポン回答」と題して寄稿した特異な一文にもみられる。これは、当時の湾岸戦争を背景として、著名人がエッセイなどを寄稿した連載「戦争と平和」のうちの1回に掲載されたものである。

「特異な」というのは、この一文が15字×40行の600字というきわめて定型的な形式で書かれ、詩ともエッセイともつかない不思議な印象を与えることが一つの理由である。その末尾6行を、以下に引用しよう。

そりゃ戦争は絶対反対だけどもさ

この戦争で被害を被った人たちに

どうしてあたしが済まなく思うの

どうして責任とか義務とか言うの

そういうのってムカつく。だって

あたしが殺したわけじゃないもの

この一文が、中島みゆき自身の考えというよりも、多くの日本の、とりわけ若い世代の人びとが「戦争」について抱くであろう、素朴な――いわば前反省的な――感情の表出をなぞっていることは明らかだろう。15字×40行という形式も、その感情の定型性を表現しているとみることができる。

それともう1点――この一文で表出される感情は、日本の過去の戦争についての公式的な語りがもつ規範性への反発を含んでいるようにも見える。上記引用のもう少し前には「昔むかしの戦争の時代」という言葉が出てくるし、「責任とか義務とか」を語る言葉に対して「あたしが殺したわけじゃない」と「ムカつく」のは、最近の――暑い、遠い国の――戦争というよりも、日本の「先の大戦」を前提に、そこから時間的に遠く隔たった世代の「本音」を代弁しているようにも読めるのだ。

そうした意味で、「戦争」との間に空間的にも時間的にも横たわる大きな距離を見据え、それでもなお、そのリアリティに迫ろうとするとき、中島みゆきには――「戦争」を肯定するような語り方は論外としても――「戦争」を否定・批判する、戦後日本の言説空間を貫いてきた規範的な語り方に安易に依拠するようなことも、とうていできなかった。

読者によっては、文字通りに読まれ「浅薄な戦争観」とも誤解されかねないリスクをあえて冒し、「戦争」のリアリティに迫ることの困難さそれ自体を、前反省的な感情として表出すること――おそらくそれが当時、彼女がこのテーマに対して見出しえた唯一の解だったのだろう。

しかし、1995年のアルバム『パラダイス・カフェ』の収録曲「阿檀の木の下で」で、彼女はおそらく初めて、日本の過去の戦争について歌う。

三線の響きで始まるゆったりしたイントロ、そして「この島」にかつて生きた人びとが阿檀――日本では沖縄を含む南西諸島にのみ分布する亜熱帯植物――になぞらえられていることなどからみて、この作品が沖縄を歌っていることは明らかだろう。

中島みゆきのゆったりとした繊細な歌声とそのバックの柔らかで分厚い弦は、「この島」とそこに生きる阿檀とを包んで、遠い過去から流れてきた時間をいつくしむように歌う。しかし――

遠い昔にこの島は戦軍(いくさ)に負けて貢がれた

だれもだれも知らない日に決まった

――ここで、軍用機の爆音のようにも聴こえるSEがかぶさり、伴奏のドラムの音は、まるで遠い過去から響いてくるかのように軍楽隊風のリズムを奏でる。(「歌会VOL.1でも歌われた)「ひまわり”SUNWARD”」にも響くこのリズムは、しかし単なる過去の残響ではない。「貢がれた」島に生きるものたちにとって、「戦軍」は今もつねにすぐそばにあるのだ。

沖縄について歌うことは、必然的に、「先の大戦」が遠い過去の出来事ではなく――時間的距離を超えて――現在にまでつながっていることを歌うということである。

2015年から16年にかけてのコンサート「一会」は、夜会「橋の下のアルカディア」の初演(VOL.14)と再演(VOL15)との中間に、東京と大阪で開催された。そしてこのコンサートのセットリストには、「阿檀の木の下で」が含まれていた。そのことにも、二つの作品をつなぐ強い必然性が感じられた。このライヴのこの曲で響いた凄まじい爆音のSEは、まだ胸の底に残っている。

その夜会「橋の下のアルカディア」については、これまで多くの記事で書いてきた。この演目では、ようやくラストシーンに至って、3世代を超えて継承されてきた戦争の記憶が、そのヴィジュアルな表象としての零戦の登場とともに、思いがけず鮮明に浮かび上がる。ここでようやく、この夜会の隠された主題が明るみに出されるのだ。

このラストシーンで、零戦の横に飛行服姿で姿を現す高橋一曜――主要キャストの一人・高橋九曜 (石田匠) の祖父、VOL.14では宮川崇、VOL.15では小泉将臣――は、格納庫の扉から舞台前方へと、スローモーションのようにゆっくりと走り出てくる。あの瞬間は、まさに過去の戦争との遠い時間的距離が超えられ、過去と現在とがつながった瞬間だったのだと思う。

ここでおそらく、中島みゆきは日本の過去の「戦争」について歌うことに――もうその必要がなくなったということではないにせよ――ひとつの節目をつけたのではないか。そして、そのことによって「戦争」との空間的・時間的距離が超えられたからこそ、「歌会VOL.1」では、現在の日常のすぐ近くに迫る「戦争」について歌うことが可能になり、また新たな課題ともなったのではないか。

――それが、この記事の冒頭で提示した問いに対する、とりあえずの答えである。

「正しさゆえの戦争」――「戦争」との社会的距離

さて、「戦争」について語り、表現することの困難さには、「戦争」との空間的・時間的な距離に加えて、もうひとつの、ある意味ではより重要な要因がある。それは、(広い意味での)「戦争」がほぼつねに、「正しさ」のためにおこなわれるという点である。そのことが、なぜ困難をもたらすのか――

そのことを、まず、「4.2.3.」(1998年のアルバム『わたしの子供になりなさい』のラスト曲)を手掛かりに、考えてみよう。

この曲は、1996年12月、ペルー日本大使公邸を占拠した反政府ゲリラによって人質とされた(日本人を含む)約800人が、1997年4月23日(日本時間)、ペルー政府軍の強行突入により解放された事件を――中島みゆきとしてはきわめて異例なことだが、具体的・直接的に――テーマとした作品である。

日本人が元気に手を振っていますとリポーターは興奮して伝え続ける

黒い蟻のようなあの1人の兵士のことは

ひと言も触れない ひと言も触れない

「黒い蟻のような」兵士とは、人質を救出するために強行突入し、ゲリラ側に撃たれて斃れた政府軍の1人の兵士のことである。

詩人でドイツ思想史研究者の細見和之は、この「ある意味ではいちばん忘れられた存在」である兵士がクローズアップされる点に、この作品の視点の固有性を見出している。救出された日本人と、公邸を占拠していたゲリラという、この事件の両当事者に向けられる「二つの関心のはざま」に、彼は位置している。

あの「真っ黒に煤けた兵士」というのは、そういう二つの関心のはざまで、少なくとも日本ではもっとも忘れられている存在だったのではないか。そういう意味では、中島さんがこの歌で歌われた「真っ黒に煤けた兵士」は、あの事件に対するひとびとの関心と無関心の結び目、結節点のような位置にある。彼女はそこにひたと目を見据えている。

(細見和之『ポップミュージックで社会科』みすず書房、2005年、150頁)

「関心と無関心の結び目」にある1人の、名も知らぬ1人の兵士の存在を見据えること。そのことによってはじめて彼女は、「二つの関心」――それは「二つの正しさ」と言い換えても良いだろう――に囚われることのない視点から、このきわめて具体的なテーマについて直接的に歌いえた――というよりも、歌わなければならない、というのっぴきならない衝動に駆られた――のではないだろうか。

この国は危い

何度でも同じあやまちを繰り返すだろう 平和を望むと言いながらも

日本と名の付いていないものにならば

いくらだって冷たくなれるのだろう

ここには、上述の「ニッポン回答」で表出されていたような前反省的な感情に対して、より反省的かつ激烈な批判のまなざしが躊躇いなく提示されている。このまなざしの意味を――肯定的にであれ否定的にであれ――「日本」や「正しさ」についてのイデオロギー的な文脈の中に安易に回収してはならないだろう。それは、彼女がこの作品によって救出しえたリアリティの核心から目を背けることである。

上述の引用箇所の少し後で細見和之が述べる通り、「中島みゆきが日本の社会に批判的な歌を歌っているから左翼じゃないかなんていうのは、左翼が口にするのであれ、右翼が口にするのであれ、ほんとうに詰まらない議論」でしかないのだ (前掲書、151頁)。

ところで、私がこの歌を最初に耳にしたとき反射的に連想したのは、そのちょうど10年前、1988年のアルバム『グッバイガール』のやはりラストに収録されていた「吹雪」である。

日に日に強まる吹雪は なお強まるかもしれない

日に日に深まる暗闇 なお深まるかもしれない

「吹雪」は、この歌いだしからエンディングに至るまで、すべてが難解な隠喩に終始する作品である。「吹雪」や「暗闇」の意味が具体的に示されることは決してない。ただ、未来の危機への警告という抽象的なメッセージは、その難解な隠喩のヴェールを通すことで、むしろ鮮明に響いてくる。

――もっとも、この曲をライヴで初演した1989年のコンサートツアー「野ウサギのように」のある会場で、中島みゆきが前後のMCで、船底のような舞台装置を指して「第五福竜丸の船底みたいでしょう」と語ったという未確認情報はある。そうした背景もあって、この曲を「反核ソング」とみる解釈が、一部でかなり一般化してはいるようだ。だが、そのような具体的・政治的文脈のみに回収してしまうと、この作品のもつ、抽象的で難解であるが故の衝撃力は、むしろ減衰してしまうだろう。

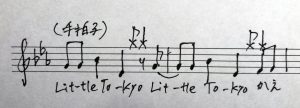

そうした抽象性において、「吹雪」は上述の「4.2.3.」の対極にある作品であるようにもみえる。が、「4.2.3」のイントロの冒頭でいきなり流れる、♪ラーソーミー ♪(移動ドで) という単純な音型は、明らかに「吹雪」のイントロの同じ音型の反復あるいは反響のように聴こえる (厳密にいえば「吹雪」のキーは F#m、「4.2.3.」は Em なので、ちょうど1全音下げた反復になっている)。

そして、「吹雪」ではイントロや間奏のみに用いられていたこの音型は、「4.2.3.」の終わり近くで、まさに「4.2.3.」という歌詞をつけて歌われる。それは、「吹雪」にこめられていた未来の危機への警告という抽象的なメッセージに、改めて具体的な文脈に即した意味が与えなおされた瞬間だったようにも感じられるのだ。

10年という時を隔てた、抽象から具体への跳躍。その跳躍によって、中島みゆきは「危うさ」のリアリティにより接近することができたのではないだろうか。

以上のような意味で、「戦争」をめぐる「正しさ」にからめとられることは、むしろそのリアリティから遠ざかることにならざるをえない――それを「戦争」との社会的距離、と呼ぶこともできるだろう。

この逆説は、2007年のアルバム『I Love You, 答えてくれ』の収録曲「Nobody Is Right」で、より直接的に歌われている。ここではとくに、2010~11年のコンサート「TOUR 2010」 で彼女が歌ったバージョンに注目したい。

この曲の後半で、下記のフレーズが歌われる。

争う人は正しさを説く

正しさゆえの戦争を説く

その正しさは

気分がいいか

正しさの勝利が

気分いいんじゃないのか

アルバムでは「争いを説く」と歌われていた一節が、このコンサートでは「戦争を説く」という、より直接的な表現に変更されている。 (この箇所は、上掲のダイジェスト動画には残念ながら収録されていないが、2020年の2枚組セレクトアルバム『ここにいるよ』初回特典版の付録DVDには全曲が収められており、聴くことができる。)

ここで、「正しさゆえの戦争」に対するきわめて明確なアンチテーゼが提示されていることは、もはや説明するまでもないだろう。それは、「戦争」との社会的距離を乗り越え、そのリアリティに迫ることへの意志の表明でもある。

「戦争」のリアリティへの接近

現代日本の私たちと「戦争」とのあいだに横たわる3種類の距離――空間的距離・時間的距離・社会的距離――を超え、「戦争」のリアリティへと少しずつでも接近すること。

中島みゆきが繰り返し、「戦争」という――戦後日本においておそらく最も――困難な主題について歌い続けてきたことの背景には、そのことへの彼女自身のたゆみない意志があり、そしてその歩みは、聴き手である私たちにも、「戦争」のリアリティへの漸進的な接近を可能にする歩みであったように思える。

もちろん、この歩みは依然として、最終的な目的地に辿り着いてはいない。現在の私たちを取り巻く世界の現実が、具体的に述べるまでもなく、そのことをよく示しているのは明らかだろう。

――だが、むしろそうであるからこそ、「戦争」のリアリティへの接近の途を俱に歩むことは、私たちにとって、まだ希望を失わずにいることを可能にしてくれるようにも思うのだ。