中島みゆきの3年ぶりのコンサートツアー “TOUR2010” の初日、10月24日(日)大阪新歌舞伎座での公演を観た。

舞台の余韻が冷めやらぬ今のうちに、このコンサートについてどうしても書き留めておきたいという思いが抑えきれなくなり、久しぶりのブログ更新をすることにした。

思い出してみれば、中島みゆきのコンサートツアーの初日に出かけるのは、EAST ASIA ツアー (1993年2月21日、かつしかシンフォニーヒルズ) 以来、実に17年ぶりのことだ。

初日ならではの緊張感が早くも客席に高まってくるなか、席に就いた。3階の2列目、中央やや左寄りで、舞台を見下ろすかたちにはなるが、全体を見渡しやすい良席である。

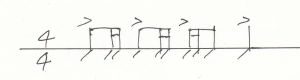

定刻18:30に緞帳が上がると、ニューアルバム「真夜中の動物園」の第1曲でもあった「今日以来」のイントロがスタート。ミディアムテンポの引き締まったリズムが、非日常の時空の開始を告げる。

舞台奥へ向けて傾斜がつき、奥へ行くほど狭まっていく、黒っぽい雛壇状のステージ。その上方と左右を、白い枠 (よくみると所々ペンキが剥げている) が額縁のように3重に取り囲む。遠近法を強調したシンプルな構造だ。

ステージの左右にミュージシャンが並び、その中央を、手前から最上段に向けて、白い階段状の通路が一直線に伸びている。その道の先、最上段の舞台背景中央、つまり遠近法の消失点には扉のない出入口が開いているが、その内部は暗く、何も見えない。

純白のスーツに身を包んだ中島みゆきが上手から登場、鮮やかな青のアコースティックギターを抱え、白い道の上に立って、客席正面を向き、歌い始める。軽やかで明るく力強い歌声――

こうして幾度目かの彼女との再会を果たすことができた歓びに、胸が震えた。

第2曲「翼をあげて」 、第3曲「愛が私に命ずること」は、いずれもミュージカル「SEMPO」のために提供され、昨2009年のアルバム「DRAMA!」に収録された曲だ。

「SEMPO」は、第二次大戦時、ナチス・ドイツの迫害に追われたユダヤ人たちの亡命を助けるため、本国の命令に反して、日本経由での第三国への出国ビザを発給した日本の外交官、杉原千畝の物語である。この2曲は、劇中では、かれら・彼女ら、逃れゆく民の未来への希望をこめた歌として歌われる。

もちろんそうした歴史的文脈から離れても、苦難と不安のただ中にいても未来への希望を見失おうとはしない人びとの意志と勇気が、中島みゆきの歌声からは、十分に力強く伝わってくる。

コンサートツアーと夜会との再会

さて、今回のツアーは、アルバム「真夜中の動物園」の収録曲が中心になるだろうと予想され、またその予想は必ずしも誤ってはいなかったのだが、それ以上に、良い意味で意外な選曲に何度か驚かされた。まず、次の第4曲である。

記憶の底をかすかに揺するかのように、静かにピアノのイントロが流れ始める。

「二隻の舟」 ――

夜会のテーマ曲であるこの曲がコンサートツアーで歌われるのは、これが初めてのことだ。

夜会の最初の2回 (1989、1990年)にフルコーラスで歌われたオリジナルバージョン、ないしは1992年のアルバム「EAST ASIA」に収録されたバージョンに近いアレンジ。

ミュージシャンのうち、コーラスの杉本和世と坪倉唯子、そしてリズムを支えるドラムの島村英二とベースの富倉安生の4人は、初期の夜会において中島みゆきをサポートしつづけたメンバーでもある。とりわけ、坪倉唯子と島村英二の二人は、中島みゆきのライブにはずいぶん久しぶりの参加となる。

遥かな海をわたってゆく舟のような旋律を揺るぎなく支えつづける、着実なリズムと繊細なコーラスに、このメンバーが揃ってこその「二隻の舟」と感じずにはいられない。

おまえの悲鳴が 胸にきこえてくるよ

越えてゆけ と叫ぶ声が ゆくてを照らすよおまえの悲鳴が 胸にきこえてくるよ

越えてゆけ と叫ぶ声が ゆくてを照らす

曲を中間部からラストへ向けてつなげ、転調しながら盛り上がっていくこのフレーズは、オリジナルバージョンと同じように、杉本・坪倉の二人によって受け渡されるように歌われる。情感のこもった絶唱。曲がここに差し掛かると、思わずその頃の夜会にまつわる記憶が私の胸にあふれ、感極まるのを禁じえなかった。

舞台の背景には、曲が進むにつれて、モノクロームの夜会のステージ写真が次々と映し出されていく。

「歌を自由にしてやりたい」という中島みゆきの思いを実現させる場として、1989年にスタートした夜会は、演劇的スタイルの導入とさまざまな物語をモチーフとした独自の構成とによって、強いテーマ性とメッセージ性を打ち出しながら、昨2009年のVOL.16「~夜物語~本家・今晩屋」に至るまで、20年間にわたって上演されつづけてきた (夜会のスタートの経緯については、拙稿「物語の物語――折り返し点を迎えた「夜会」によせて――」を参照) 。

その一方でコンサートツアーは、よりシンプルかつストレートなエンターテインメントとして、そこで演奏され歌われる個々の楽曲と言葉とを通しての、中島みゆきと私たちとの交信・交感の場を提供してきたように思う。

この20年間、夜会とコンサートツアーとは、ライブでの交信・交感の場という点では共通しながらも、その方法論を大きく異にする二つの形式として、いわば「住み分け」られてきたともいえよう。

これまでのコンサートツアーでも、夜会のオリジナル曲が歌われることがなかったわけではない。しかし今回初めて、夜会を象徴するテーマ曲「二隻の舟」が歌われ、しかも共演ミュージシャンの再現やステージ写真の投影という演出がなされたことは、これまでと違った大きな意味をもつ。

この「二隻の舟」で初めて、コンサートツアーと夜会という二つの場は、「住み分け」を超えて、「再会」を果たしたといえるのではないか――

言葉とビジュアル――演劇的スタイルの再導入

コンサートツアーと夜会との「再会」は、夜会スタート以後のコンサートツアーにはあまりみられなかった演劇的スタイルが、 (MCとは明確に区別される) 台詞の導入や、ビジュアル面での演出を中心に、今回は随所に配されていることにも反映しているように思う。

まず、大きな時間的枠組として、コンサートツアーでは初めて、中間に休憩(15分)が設けられ、全体が実質的に第1幕と第2幕に分けられたことが重要だ。

これによって、第1幕のラストに向けての流れ、そして第2幕の開幕から始まる新たな流れが生まれてくる。

第1幕、第5曲の「サバイバル・ロード」で、中島みゆきは (同じく初日を観た知人女性いわく) 「ひらひらした雪の精のような」 白い衣装を身にまとい、脚を少し開いて立ちながら正面を見据え、微動だにしない姿勢で力強く歌う (ここを初めとして、中島みゆきの立ち姿の凛とした美しさ、そして表情の真摯さには、何度も強く印象づけられた)。

このとき、彼女が立つ舞台中央の白い通路が、まさにまっすぐに伸びるサバイバル・ロードのように鮮やかに照らし出され、曲の意味がビジュアルに再現される。ここで、今回の遠近法を強調した舞台装置の役割も理解されてくる。

「サバイバル・ロード」を歌い終えた中島みゆきは、白い通路の中央に静かに立ち、腕時計に視線を落として、時間を読む。

「19時XX分XX秒……XX分XX秒……」

そして、駅の時刻表を見上げるかのように彼女がすっと視線を上方に向けると、エレクトリックピアノのコードが、時の流れを刻むかのような静かなイントロを奏で始める。この曲の世界への見事な導入だ。

(中島みゆきが時間を読む場面で客席から少し笑いが漏れたのは計算外だろうが、それは、コンサートツアーでこうした演劇的スタイルが用いられることが、多くの聴き手にとって予想外だったためでもあろう。)

第6曲「時刻表」は、懐かしい曲である。しかし、無数の人々が行き交う大都市という背景に、前曲「サバイバル・ロード」からの意味のつながりをも同時に感じさせる。

「時刻表」が終わると、コンサートツアー恒例の「お便りコーナー」がはさまる。ここはそれ自体は、かつてのラジオDJのスタイルを再現した軽い息抜きの時間には違いないのだが、同時に次の第7曲 (第1幕ラスト) への伏線をも兼ねていることに注目したい。

静かなハーモニカの音のイントロで始まる、第7曲「夜曲」。これも懐かしい曲だ。

月の光が 肩に冷たい夜には

祈りながら歌うのよ

深夜ラジオのかすかな歌が

あなたの肩を包みこんでくれるように

ここでおそらく、多くの (私も含めて、一定の年代以上の) ファンは、「中島みゆきのオールナイトニッポン」を、そしてその最後にたびたびかかったこの曲を思い出すだろう。都市の夜景を思わせる美しい照明。大都市という背景は、前曲からさらに引き継がれている。

曲がエンディングを迎えるとともに、その夜の番組が終了するかのように、第1幕の緞帳が降りる――

休憩をはさみ、第2幕の緞帳が上がるとともに、時を告げる鐘の音が静かに鳴り始める――22, 23, 24――深夜、24時 (なお、アルバム「真夜中の動物園」では、この鐘の音の回数は半分の12回だった) 。

第8曲「真夜中の動物園」 。

薄暗い舞台。中央の通路の奥の最上段近くに、鮮やかなピンク色の巨大な鳥 (フラミンゴ?) のような不思議な衣装に身を包んだ中島みゆきが、顔を下手側に向けて右膝をつき、タイツを穿いた左脚を露わにした姿勢で歌い始める (アルバム「DRAMA!」のジャケット写真の姿勢でもある) 。

頭にも尻尾にもカラフルな羽根がついたその衣装を揺らしながら、ゆっくりと踊るように、彼女は通路を客席側に降りてくる。

今ではもう無い草原の はるか彼方から

滅びた群れが 連なってやって来る

Dada・・・・

壮大で幻想的なイメージを喚起するこのリフレインとともに、以後この曲を主導するリズムが、地響きのように鳴りはじめる。CDでは再生不可能な、ライブならではの力強い響きだ。

大地を踏みしめるかのように重々しく、果てしなく繰り返されるこのリズムは、「滅びた群れ」たちの足音なのか、真夜中の動物園に集うものたちの祝祭の響きなのか。

このリズムに乗せて “Dada・・・” と歌われる (歌詞のない) リフレインは、「言葉を持たない命」としての「動物」たちの歌、あるいは彼女ら・かれらと交信するための言葉のように、私たちに迫ってくる。

昨日と明日とのあわいにある真夜中(24時)という時間、そして、遠い過去に別れたはずの「逢えない相手」と再びめぐり逢える場所という、この歌の時空間は、近年の夜会、「24時着0時発」および「今晩屋」の世界とも明らかに共通するものである。

この曲は、これまでの中島みゆき作品や夜会とのそうした関係をも含めて、きわめて重要な意味をもつ作品になるものと思われる。ただ、そのことについては、近いうちに稿を改めて論じることにしたい。

第9曲「夢だもの」 、第10曲「しあわせ芝居」 、そして第11曲「銀の龍の背に乗って」は、このコンサートの流れの中では、ほっと息をついて純粋に彼女の歌を楽しめる時間だろう。とりわけ「しあわせ芝居」は懐かしく、かつ意外な選曲だ。

とはいえ、この3曲も、夢から醒めて現実へと帰ったあと、「夢が迎えに来てくれる」のをただ待つことから脱して、新たな夢へと自ら踏み出す――といった、意味の流れを感じさせる。

ミュージシャン紹介ののち、中島みゆきは手紙のような紙片を取り出し、歌詞を朗読しはじめる。そしてアカペラのゴスペル風コーラスから、曲がスタートする。第12曲「Nobody Is Right」。

争う人は正しさを説く 正しさゆえの戦争を説く

アルバムでは「争いを説く」と歌われていた歌詞の一部が、「戦争」という、より直接的な言葉に変更されている。それだけ強く差し迫った思いが、中島みゆきの中にあったということなのか。

ここでは、第1幕での「SEMPO」からの2曲のテーマ――「夢をねじる者」「明日を閉ざす者」への怒りと、「今ゆくべき空へ」向かってはばたこうとする意志――が、より切迫したリアルタイムの危機意識として、再提示されているともいえるだろう。

ついで、白いタンクトップとブルージーンズという、一切の飾り気のない衣装で再登場した中島みゆきは、青いアコースティックギターを抱え、アップテンポの軽快なリズムに乗り、第13曲「顔のない街の中で」を歌う。前曲からの流れを引き継ぐ、ストレートなメッセージソング。

ならば見知れ 見知らぬ人の命を

思い知るまで見知れ 顔のない街の中で

顔のない国の中で

顔のない世界の中で

――その道の行く手にのみ、私たちは「道具」ではない「正しさ」を探すことができるのだろうか。

命を超えて続く道へ

つづくMCで中島みゆきは、「としをとるのはステキなことです」という、かつて「傾斜」に書いた歌詞のことに触れ、次のような意味のことを語る。

「あのときはちょっと皮肉な意味で書いて……本当に、歳をとるのは素敵なことかな、そうじゃないことも多いんじゃないかな、とずっと思ってきました。……でも今、もしかしたら、ほんの少しだけど、本当に『歳をとるのは素敵なこと』ってこともあるのかもしれないな、と思っています。」

こう語り終えて、第14曲「鷹の歌」のイントロが静かに始まる。

「鷹と呼ばれていた人」が具体的に誰を指すのかについては、いろいろな想像が可能だろう。それについて私なりの考えもないわけではないが、そのことよりもずっと重要なのは、中島みゆきにとってその人とは、自らの命を超えて、生への揺るぎないまなざしを教え、受け継がせてくれる存在だったのだ、ということだ。

「怖れは消えはしない 生きる限り消えない」 (「翼をあげて」) ――それでも、「怖れるなかれ 生きることを」と、その遥かな高みから、自らの生を、そして世界を見はるかすまなざしを、後に続く者に託すことのできる存在。

この曲を歌っているときの、彼女自身に「鷹の目」が乗り移ったかのような真摯で強烈ななまなざしを、私は忘れないだろう。そのまなざしは、歌詞の意味以上に、はっきりとそのことを語っていた。

「鷹の歌」のあとのMCは、客席の聴き手へのメッセージ。「あなたの人生に」と、中島みゆきが私たち聴き手ひとりひとりへの拍手を贈ってくれた。

このとき、初日の客席は、彼女への拍手でそれに応えたが、この応え方が正しかったのかどうかはよくわからない。私自身もそうであったように、中島みゆきと我が身とを引き比べて「自分の安さを恥じる」あまりの照れ隠しとして、拍手で応えるほかはなかったのかもしれない。

しかしそれでも、自らを省みながら、彼女からの拍手に値する存在でありたいと願うことなら、私たちにも可能だろう――

さて、本編ラスト曲こそは、最も多くの聴き手にとって、良い意味で意外な選曲だったのではないか。

素朴な、少しクラシカルなデザインのアコースティックギターを抱えた中島みゆきが、澄んだアカペラで歌い始める――第15曲「時代」 。

彼女の最初期の「出世作」であり、しばしば代表曲としても語られてきたこの曲は、ライブでは長く――1989年の「野ウサギのように」ツアー以来――歌われることはなかった。しかし今回、「鷹の歌」に続けての本編ラストにこの曲があえて選ばれたことには、きわめて強い必然性を感じずにはいられなかった。

今日は倒れた旅人たちも 生まれ変わって歩き出すよ

――「鷹の目」から受け継がれた、「命を超えて続くもの」を見出すまなざしこそが、彼女にこのリフレインを再び、より強い確信とともに、歌わせたのではないだろうか。

「時代」のエンディングで、中島みゆきは舞台中央の白い道を登ってゆき、一度客席を振りかえり手を振って、最上段中央の戸口から退場する。

この舞台上の白い道は、中島みゆき自身が、そして私たちが、これまで辿ってきた、そしてこれから辿っていくであろう道を象徴しているのだろうか。

喜びと悲しみを、別れと出会いを越え、利害と打算の渦巻く「顔のない街」を、正しさと正しさとが相容れない世界を越え、「越えてゆけ」と叫ぶ声がその遥かな行く手を照らす――やがて「命を超えて続くもの」へとつながってゆくだろう一筋の道――

ステージ最上段中央の出口の向こう側が客席から見えないのは、その道の行く先は、私たちひとりひとりが探すしかないからなのかもしれない。

アンコールの拍手とともに、ミュージシャンたちに続き、中島みゆきが下手から再登場する。赤のタンクトップに白いシャツを羽織り、黒のブーツという、コントラストの鮮やかな衣装。

第16曲「悪女」 は、これもまた懐かしい曲だ。ライブアルバム「歌暦」のアレンジに近い、乗りのいいロックバージョン。コーラスの宮下文一の煽りに、客席も解放感に満ちた手拍子で応える。

アンコールのラスト、第17曲「たかが愛」は、少し意外な選曲ではあったが、第1曲「今日以来」と呼応した見事な締めくくりだ。「二隻の舟」のラスト近くの、「風の中で波の中で たかが愛は木の葉のように」という一節も思い出される。

主旋律ではなく高音のコーラスパートを歌う最後のリフレインで、思いのすべてをこめて、どこまでも強く、果てしなく伸びていく声――

たかが愛に迷い そしてたかが愛に立ちどまらされても

捨ててしまえない たかが愛

――そのようにして「愛したがり」になること、「愛が私に命ずること」にためらないなく、戸惑うことなく従ってゆくこと――そのことこそが、遥かな一筋の道をゆく私たちの歩みを、これからもずっと力づけてゆくのだろう。

いつものことながら、中島みゆきのライブ (夜会も含めて) へ行くと、これまで自らが歩いてきた過去を振り返りると同時に、未来へとつづくはるかな道を見はるかし、そしてその俯瞰的な視点から、時間軸上の1点にしか過ぎない――日常的なあれやこれやに一喜一憂している――現在の自らの姿を再発見して、目が醒めると同時に励まされるような、不思議な感覚を味わう。

今回のツアーはとりわけ、その感が強い。それはおそらく――懐かしい曲や最新の曲、夜会やラジオDJも含めて――中島みゆき自身が歩んできた、そして歩んでゆく道への思いがコンサートを通じてこれまでになく鮮明に提示され、それを客席の私が、自らの「来し方、行く末」への思いと強く重ね合わせることを促されたからなのだろう。

これからあと幾たび、このような思いとともに、私は中島みゆきとの再会を果たすことができるのだろうか。

【曲目】

- 今日以来

- 翼をあげて

- 愛が私に命ずること

- 二隻の舟

- サバイバル・ロード

- 時刻表

- 夜曲

(休憩) - 真夜中の動物園

- 夢だもの

- しあわせ芝居

- 銀の龍の背に乗って

- Nobody Is Right

- 顔のない街の中で

- 鷹の歌

- 時代

(アンコール) - 悪女

- たかが愛

【ミュージシャン】

-

島村英二 (Drums)

-

富倉安生 (Bass)

-

古川望 (Guitars)

-

中村修司 (Guitars)

-

矢代恒彦 (Keyboards)

-

中村哲 (Saxophones & Keyboards)

-

小林信吾 (Conductor, Keyboards)

-

杉本和世 (Vocal)

-

坪倉唯子 (Vocal)

-

宮下文一 (Vocal)

-

中島みゆき (Vocal)

「一つの舟に乗って一緒に生きる」などと言う歌詞は、誰もが書く、陳腐な表現です。中島みゆきは、「お前と私は二隻の舟だ」というのです。そこが、彼女の非凡なところです。互いに別々の舟で進んでいても、互いを結びつける気持を信じて、同じ方向をそれぞれに進んでいく二人。そこにあるのは、互いへの敬意と、愛と、そして信頼です。そんな生き方を中島みゆきはこの歌に綴り、そんな生き方に私はあこがれるのです。

(日本の)男性は、恋人や妻を、拘束したがります。自分のモノにして、自分の目の届くところに置きたがります。「二隻の舟」は、そんな男性たちの目に、どんなふうに映るのでしょうか?

ハリー・ライムさん、コメントありがとうございます。

中島みゆきファンである以前に、日本の男性のひとりである私にとって、

「二隻の舟」は、初期の夜会にまつわる記憶への限りない懐かしさと同時に、

ある種の深い「痛み」とともにしか聴くことのできない歌です。

「互いの姿は波に隔てられても」、「あえなく私が波に砕ける日」まで、

私は自らの舟を漕ぎつづけていくことができるのか。

その問いは、この歌を聴くたびに、あるいは夜会の上演に触れるたびに、

答のない問いとして、繰り返し私の胸に迫ります。

ハリー・ライムさんのようなコメントを見ると、みゆきさんの歌が残念極まりない解釈をされているのでは、と悲しいですね。偏見もひとつの解釈ですが、それが本当に幸せに向かう思いなのでしょうか。男性も様々で束縛する方もいればしない方もいます。女性も同様に。そんな人を産み育てた女性と男性と様々な人達がいます。

ハリー・ライムさんにみゆきさんの名曲「Nobody Is Right」はどんな風に聞こえたのでしょうか?