いつものことながら、ブログの更新をサボっている間に、次々と新しいニュースが飛び込んできて、いったい何から書けばいいのか……と迷っているうちに、前回の記事から3ヶ月ほどもが過ぎてしまった。

とりあえず、時系列順にこの間 (2014年夏~冬、予定も含む) の主なニュースをまとめてみると、

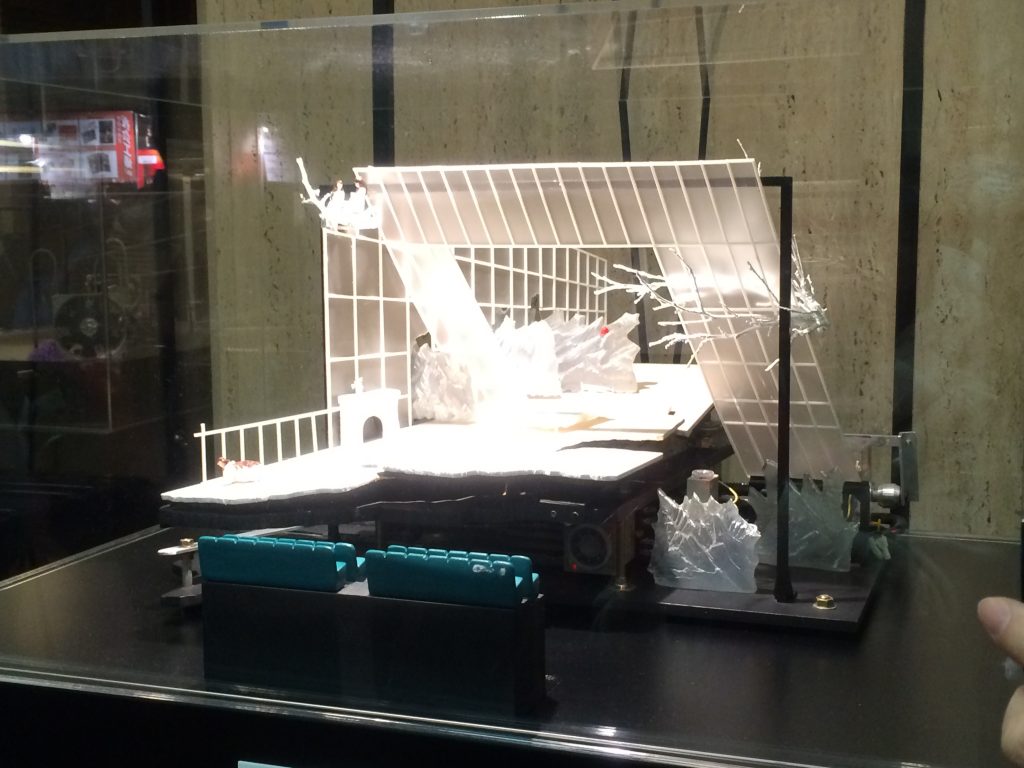

- 7/10 夜会VOL.18『橋の下のアルカディア』タイトルとメインキャスト (中村中さん) 発表

- 8/6 ニューシングル「麦の唄」がNHK朝ドラ「マッサン」主題歌に決定

- 9/29 NHK朝ドラ「マッサン」放送開始

- 10/29 シングル「麦の歌」、ライブアルバム『中島みゆき「縁会」2012~3 – LIVE SELECTION -』リリース

- 11/ 1 NHK「SONGS」”中島みゆき ~テーマ曲の世界~” 放送

- 11/12 アルバム『問題集』、ライブ映像ソフト『中島みゆき「縁会」2012~3』リリース

- 11/15 夜会VOL.18『橋の下のアルカディア』初日

- 2015/ 1/24 『縁会2012~3』劇場版スタート

といったところだろうか。

このすべてについて書いていくと、あまりにも冗長になりそうだし、夜会関係については稿を改めたいので、ここれではとりあえず、ニューシングル「麦の唄」とニューアルバム『問題集』のことについてだけ、覚書程度のことを書いておこう。

「麦の唄」の歌詞については、朝ドラ「マッサン」の内容――とりわけ、ヒロインのエリーの視点――と絡めて、すでに多くのことが語られていて、私がそれに付け加えるべきこともあまりなさそうなので、ここでは音楽面についてだけ、少し書いておきたい。

バグパイプのイントロに導かれ、3連符のリズムに乗って歌い出される素朴で懐かしい旋律を耳にすると、おそらく多くの人が唱歌「故郷の空」、あるいはその原曲のスコットランド民謡“Comin’ Thro’ the Rye”を思い浮かべるのではないだろうか――そういえば、ドラマの中で、エリーが日本語で「故郷の空」を歌う場面も印象的だった。

ただ、その素朴さの第一印象とは裏腹に、旋律はAメロの反復 (9小節目、「嵐吹く大地も……」) からいきなり半音上に転調する。風景がぱっと切り替わるようなこの転調もまた、異国としての日本に嫁ぎ、そこで生きていこうとするエリーの決意を表現しているのだろうか。

そして、1番、2番の後にくる――ドラマ主題歌としては放送されない――いわゆる「大サビ」、「泥に伏せるときにも……」からの12小節では、さらにめくるめくような転調の連続に圧倒される。

| F# | B | C#7 | F# | D | A | C | G | Bm | D | C | F#7 |

この変転を経て、キーが再びメインの B (ロ長調) に戻り、冒頭の素朴な旋律を間奏のストリングスが奏ではじめるとき、長い旅を経て再び故郷に帰ってきたかのような懐かしさがあふれてくる。

やや余談になるが、このような複雑な転調の連続というと、「リラの花咲く頃」 (2012年のアルバム『常夜灯』収録曲) の中間部も思い出される。もちろん、コード進行も歌詞のシチュエーションも同じではないのだが、「馴染みなき異郷」にあって遥かな祖国を想う、その遥かな距離が、揺れ動く転調に託されて表現されている点は、両曲に共通しているようにも思うのだ。

――さて、上記の大サビと間奏を経て、「……麦は泣き 麦は咲き 明日へ育ってゆく」と歌い終えられた後のアウトロで、曲はさらに半音上の C (ハ長調) に転調し、再び冒頭のあの素朴で懐かしい旋律をストリングスが奏でて、ようやく名残惜しげに締めくくられる。このアウトロは、「麦」に託されたふたり――エリーとマッサン――のさらなる「明日」への予感でもあろうか。

アルバム『問題集』の内容については――公式トレーラーをリンクしておきながらこんなことを言うのもなんだが――前半の5曲 (既発表3曲を含む) はともかくとして、後半5曲については、今はできるだけ試聴などはせず、情報を遮断するようにしている。

というのも、後半5曲は夜会VOL.18の新曲であることが、あらかじめ発表されているからだ。

ライブでの新曲は、可能な限りその初日に「今この曲を生まれて初めて耳にしている」という緊張感とともに味わいたい。前回のツアー『縁会2012~3』のときも、初日の直前にニューアルバム『常夜灯』がリリースされるというパターンだったので、初日にはあえてアルバムを聴かずに「まっさら」の状態で臨んだ。今回も同様に、と目論んでいるわけである。

ただ、内容はともかくとして、ジャケットデザインや収録曲のタイトルからは、それが発表されたときから――いつもに増して――色々なことを考えさせられた。

まず、ピンク色のアルバムジャケットを縦に貫く一対の抽象的な二重螺旋は、どうしても――多くの人が生物の教科書などの図で目にしたであろう――DNA (とRNA?) を連想させずにはおかない。DNAはいうまでもなく、地球上の多くの生物において遺伝情報の継承をにない、RNAはDNAと対になって、(主として細胞の核の中で) 遺伝情報の一時的な処理をになう物質である。

結局は遺伝子以外の何ものでもないのなら

生物の一生は途方もなく永い間 (ま) という結論になり

という、「一生と一日」 (夜会『ウィンター・ガーデン』) の謎めいた詩節が思い出されなくもない。生、生命――そして転生――という、中島みゆきの全作品を貫いてきたモチーフに、このアルバムではまた新たな展開がなされるということだろうか。

次に、その背後にある √2 = 1.41421356… で始まる、終わることのない数列。「2の平方根」という、(たとえば「正方形の対角線の長さ」として現れる) きわめて単純な数が、実は小数では書き尽くすことのできない「無理数」であることを中学校の数学で初めて学び、不思議さや驚きにうたれた記憶のあるかたはおられないだろうか。

私たちが生きる「世界」は、一見単純な事柄の背後にも、そのように実に多くの謎や驚異――あるいは「難問」(Hard Problems) ――に満ちていて、だからこそ世界は魅力的で、生きるに値するのではないか――などと、とりとめもないことを考えさせらりたりもする。

最後に、アルバムのラスト曲「India Goose」のタイトルについて。

“India Goose” (和名「インドガン」) とは――私も調べてみて初めて知ったのだが――アジアに生息する雁の一種であり、「世界で最も高く飛ぶ鳥」として知られ、「わずか8時間でヒマラヤ山脈を飛び越える」という (ナショナルジオグラフィック ニュース「自力でヒマラヤを飛び越えるインドガン」より) 。

「世界で最も高く飛ぶ鳥」――もしかしたらこの事実から、中島みゆきは大いなるインスピレーションを得たのではないだろうか。

「鳥」という存在は――おそらくは、彼女が高校時代、初めての文化祭のステージで歌ったという幻の曲「鶫の唄」以来――さまざまな鳥の名と形象とによって、さまざまな「生」の姿を、彼女の作品の中に現してきた。

アルバムのラスト曲という重要な位置を占めるこの曲が、夜会VOL.18でも、重要な場面で歌われるであろうことは想像に難くない――だからこそなおさら、私はこの曲を、夜会の初日までは自らに封印しておきたいのだ。