夜会VOL.18『橋の下のアルカディア』が幕を閉じてから、早くも8ヶ月近くが過ぎた。その間もずっと、この夜会の記憶は私の胸の奥底に余熱を保ちつづけ、その舞台の光景――とりわけあのノスタルジアに満ちたシャッター街――は、繰り返し残像としてフラッシュバックしつづけてきた。

にもかかわらず、「中間報告」と題した記事を書いて以降、長らくブログの更新を怠ってきたのは、まったく私個人の散文的現実の制約によるものである。そうした現実から束の間ではあれ逃れるべきこの貴重な夏休みに、あの夜会について、これまでまだ言語化しきれていなかった記憶や思考のいくつかを、可能な限りまとめておきたい。

2014年12月16日の公演は、千秋楽にふさわしい、すべてのメンバーの思いと情熱がひしひしと伝わってくる素晴らしい舞台だった。

最後に上昇してゆく零戦は、幕が閉じる寸前に左旋回を開始する (この演出は、公演期間後半以降に追加されたらしい)。千秋楽では、この場面が見えやすい1階下手で観たせいもあってか、そのイメージがきわめて鮮烈に記憶に残っている。あの最後の瞬間の旋回によって、3人が橋の下の地下壕から脱出し、新天地――新たなるアルカディア――に向けて飛び立つというラストシーンの意味は、より強く鮮明に伝わってきたように思う。

カーテンコールでは、私にとってはこの夜会で最初で最後のスタンディングオベーション。舞台挨拶では、中島みゆき自身から、この作品の意図として「少しでも幸せな気持ちになってもらえたらと思って書きました」という趣旨の言葉があった。

優しいあなたの側にいて すべての月日はアルカディア

「呑んだくれのラヴレター」のこの歌詞を、そのまま客席から彼女に贈りたいと思った瞬間だった。

終演後、私にとっては十数年ぶりの出待ちにも参加。ミュージシャンたち、石田 匠、中村 中を次々と拍手で送り、最後についに中島みゆきが車に。窓を開け、にこやかに私たちに手を振ってくれる姿を見て、寒中の楽屋口での2時間は、熱い時間に変わった。

――舞台の記憶に戻ろう。

私にとって、考えるべき重要な問いは2つあった。1つは、高橋九曜 (石田 匠) の父・忠 (宮沢 崇) が書いた何通もの「呑んだくれのラヴレター」の受取人は誰だったのか――またそのことと関連して、「Barねんねこ」の「ママ」とはいったい誰だったのか――ということ、もう1つは、それらの手紙の中で示唆される救済へのキーワード「緑の手紙」とはそもそも何を意味したのか、ということである。

この2つの問いが重要なのは、それらが互いに絡まりあって、この夜会の世界観を根底で支えつつ、そこに魅惑的で謎めいた奥行きを与えてもいるからだ。

「呑んだくれのラヴレター」の受取人と「Barねんねこ」の「ママ」

前の2つの記事で私は、忠のラヴレターの受取人は――舞台には登場しない――「Barねんねこ」のママなのだと考えていた。が、この解釈は今や撤回しなければならないようだ。

私が観た最後の2公演 (楽前・楽日) では、第2幕で「呑んだくれのラヴレター」が2度目に歌われる場面、紙飛行機の折目のついた手紙を読みながら「あなたに明かして眠りたい」と歌うところで、天音 (中村 中) は、「あなた」とは自分のことなのだと人見 (中島みゆき) にジェスチャーで示していた――おそらくこれも、公演期間後半になって追加された演出なのだろう。

3年前に世を去る直前まで、忠は――「語るに及ばぬ呑んだくれ」と自らの名を秘しながら――天音に紙飛行機のラヴレターを送りつづけていたのだ。

――だが、そうだとすると、「Barねんねこ」の (代理ではない本来の) 「ママ」とは誰だったのか。

このことについては、これまでも参照させていただいてきた、ぴしわさんの「覚え描き」ブログに、第2幕大詰めの「国捨て」の場面について、次のような重要な指摘がある (私自身はこの場面を5回も観ていながら、認識できていないのが口惜しいのだが)。

脱走兵の登場から怯えている天音ですが、

歌詞の一節からはっと気がついた顔で、

人見の方向を見てこみ上げるように「ママ!」と言っています。

だとすれば、隣の「水晶宮」の占い師・人見こそが実は「Barねんねこ」の本来のママでもあった――にもかかわらずその事実を、この瞬間まで天音は忘れていた――ということになるだろう。

このことは、人見の存在の意味について、また新たな問いを投げかける。

人見はなぜ――第1幕第2場で明かされる3人の前生という遠い過去だけでなく――自らが「Barねんねこ」の本来の店主でもあったという近い過去をも、天音 (や九曜) に対して封印しなければならなかったのか。

それはおそらく、「Barねんねこ」の存在こそが、前生において「捨てられた」悲しみの記憶から彼女たちを救い出し、この地下壕に安住の地――アルカディア――を見出させるための結節点だったからではないだろうか。

前の記事で書いたことの繰り返しになるが――「ねんねこ」という店名は、黒猫のイラストが描かれた看板とも相まって「猫」を連想させるが、本来は、赤子をくるむ綿入れ半纏の意味だ。だとすれば、ママ (人見) が命名したであろうこの店は、「捨て子」たちを救済し、癒す場としてのアルカディアの中心でもあったのだ。

だが、過去の悲しみの記憶は、たとえ封印され忘却されたとしても、消滅させることはできない。

近すぎる場所から見ると ここが橋だとは見えない

遠くから見える過去 ここは流れだった

「川の音が聞こえる」で彼女が歌う通り、ここが――かつて人身と公羊の二人の生命を呑み込んだ――流れであったという過去は、この地下壕、シャッター街という内部の視点 (「近すぎる場所」) からは隠蔽されている。

そのように、視点を内部ないし近傍にとどめようとするスタンスは、未来に対しても同様に向けられる。人見は、過去と未来を見通すことのできるはずの占い師でありながら、あえて――「水晶球」で歌われるように――「遠い先のこと」に対しては人びとの眼を閉ざそうとするのだ。

しかし、「未曽有の嵐」によってこの地が再び「流れ」に――「生け贄」を求める集団の暴力に――呑まれようとする未来は、実は間近に迫っていた。

この新たな危機に対して、人見は無力だった。その彼女自身を、そして天音と九曜を「未曽有の嵐」から救い出すべく、もうひとつの――彼女の知らない――過去から送られてきたメッセージこそが、「緑の手紙」だったのだ。

「緑の手紙」

上述の「国捨て」の場面、とうに世を去っているはずの高橋一曜 (宮川 崇) が飛行服姿で格納庫から登場し、孫・九曜に飛行帽を手渡す場面は、高橋家三世代に受け継がれてきた「緑の手紙」のメッセージが、今も生きていることを示唆している。

このメッセージによって、3人の悲しみの根底にあった「集団が個を捨てる」という行為のヴェクトルは、逆向きに――「個が集団を捨てる」ことによる「個の救済」という方向に――反転されるのだ。(なお、この点に関する考察は、Facebookでの友だち K さんからの示唆に多くを負っている。この場を借りて謝意を表したい。)

第1幕第2場、天明の時代の場面で「集団が個を捨てる」行為のそもそもの発端となったのは、人身を人柱として差し出せという村長の命令だった。その村長を演じた宮川 崇が、第2幕では、「緑の手紙」の送り主の一曜として、またそれを託された息子・忠として再登場するというキャスティングは、このヴェクトルの反転を正確に反映してもいる。

そして同様の反転は、公羊=九曜と人身=人見のあいだでも、また人身=人見とすあま=天音のあいだでも、「自己犠牲」とその否定による救済という形式で反復される。

すなわち、天音は自らケージの中に残ることによって人見を、人見は天音とともにケージの中に残ることによって九曜を、それぞれ救おうとするが、それらの「自己犠牲」は、人見によって、九曜によって、相次いで否定されるのだ。

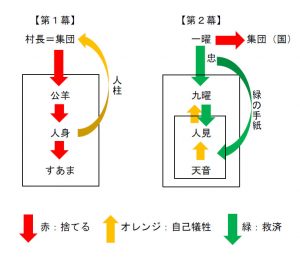

これらの反転の構造の全体を文章で逐一説明すると煩雑になるので、代わりに次のような図を描いておこう。

――しかし、救済へのメッセージは、なぜ「緑の」手紙でなければならなかったのだろうか。

「緑」という色彩は――これも前の記事で書いたように――植物で覆われた格納庫の扉や、零戦の機体上半部の塗色として視覚化されてはいた。だが、「緑」が救済を意味する理由や、その手紙には「何が」書かれていたのかという根本的な問いは、依然として謎のままである。

この問いに応えるための、きわめて重要な手がかりとなりそうなのが、作家・五十嵐勉が1999年に発表した小説『緑の手紙』である――もとよりこの作品への言及は、公演パンフレットその他、公式のメディアではまったくなされていないので、この点は、まったく私個人の解釈であることを、ここでお断りしておかなければならない。

しかし、この夜会の最も重要なモチーフである「緑の手紙」の原型の少なくともひとつが、この小説にあることは、ほぼ間違いないと私は思っている。

以下、小説のあらすじを――少々長くなるが――紹介しておこう。

1980年代、日本語教師・五十嵐は、カンボジア難民の青年ポ・シティと知り合う。彼は、クメール・ルージュ (ポル・ポト派) の支配によって失脚した元文部大臣の息子で、同派による残虐な強制労働下から脱出し、ベトナム介入による戦火を潜り抜け、日本に亡命したのだった。

五十嵐は、しだいに彼と親しくなるうちに、かつて太平洋戦争時、南方戦線に動員された一兵士であった亡父から聞かされた地獄のような戦場体験を、繰り返し回想するようになる。

その頃、五十嵐は知人の戦場カメラマンの事務所で、カメラマンがカンボジアの難民キャンプで僧侶から託されたという、緑色の封筒に入った手紙を見る。緑の封筒に何の意味があるのか、とカメラマンに尋ねると――

カンボジアのある地域には国家の危急存亡のときや、逃れえない大きな災厄に襲われたとき、緑の手紙に願いを書いて天に訴えると、それが神に聞き入れられる伝説があるという。封筒だけでなく、正確には記す紙も緑を使う。本来は鳥の足に付けて空に放つというものだった。……それは一つの希求であり、最後の願望なのだということだった。

大多数のカンボジア難民が日本社会に適応し職を得ていくのと対照的に、ポ・シティは、祖国を救うべく、シハヌーク派への軍事支援を得るための政治活動に奔走する。が、その活動は日本社会にはまったく受け入れられなかった。その結果、彼は精神に障害をきたし、収容された精神病棟から、なおも各方面に軍事支援を要請するための手紙を、緑色の封筒に入れて出しつづける。

ポ・シティの協力要請を拒否しつづけてきた五十嵐だったが、「緑の手紙」を読んだ後、彼はついに日本語教師の職を辞し、知人の戦場カメラマンとともに「国境へ行き、難民と戦乱との現実を自分の目で確かめる」ことを決意して、闇夜の中、インドシナ半島へ向かう翼に身を委ねる。

世界のどこか戦争のあるところに、人間の叫びのあるところに、この「緑の手紙」はさまよい続ける。戦乱の中に圧殺される者の希求として、その手紙はどこかに届かなければならない。だれかが、何かが汲み取ってくれるまで、それは一つの祈りとして存在し続ける……

以上のように、この小説のストーリーは、『橋の下のアルカディア』とは直接の関係はない。唯一の――両作品の根幹をなす――共通項は、「緑の手紙」というキーワードである。

「緑の手紙」はこの小説では、危急存亡の中にいる者自らが、最後の希求として送るものであったのに対して、夜会『橋の下のアルカディア』では、危急存亡の中にいる者が、そこからの脱出ための鍵として受け取るものだという点で、明確な対比をなしてはいる。

だが、いずれにせよ、それが「戦乱 [危機] の中に圧殺される者の希求」であるという根本的な点では、共通しているのだ。

さらにいえば、「緑の手紙」を「鳥の足に付けて空に放つ」というイメージと、零戦の脚にワイヤーで結びつけられたケージの視覚像、また闇夜の中を異国へと飛び立つラストシーンと「India Goose」のラストの「飛び立て、夜の中へ」という歌詞など、両作品のあいだに、偶然とは思えない複数の暗合が存在することも無視できない。

これまで、中島みゆき作品の中で「戦争」というモチーフが前面に登場することは――「阿壇の木の下で」のような少数の例外を除いて――ほとんど例がなかった。それはおそらくは、聴き手のイメージを限定したくないという彼女の昔から変わらぬ姿勢とも相まって、戦後日本社会の中で「戦争」というテーマの背後に頑として存在しつづけてきたイデオロギー的な磁場の中に引き寄せられることを慎重に忌避するが故だったのではないか、とも私は想像している。

そのようなスタンスを中島みゆきは現在も基本的には変えてはいない。だからこそこの夜会でも、「戦争の記憶」を伝える「緑の手紙」というモチーフは終盤で突然のように出現するのだし、そこに書かれている内容は、最後までわかりやすく呈示されることはないのだ。

ただ重要なのは、「緑の手紙」によって過去から伝えられきた記憶――ラストシーンで零戦として具現化される「戦争の記憶」――が、再び「生け贄」とされる危機から3人を救出し、新たなる未来へと導くという大いなる逆説がもつ意味だ。

初日のレビューでも書いたとおり、この逆説がもたらす衝撃の深さと激しさこそは、この夜会のメッセージの根幹をなすものである。

また、この逆説のゆえにこそ、戦後日本の光と影とを象徴した空間のようにもみえる、あの橋の下のシャッター街の光景は――中島みゆきの千秋楽の舞台挨拶での言葉のとおり――幸福感に彩られたアルカディアの記憶として、私の中に残りつづけてもいる。

そして、「緑の手紙」の真の受取人――そこに託された「一つの祈り」を受け取り、読み取るべき者――は、実はあの時客席にいた私たち自身だったのではないか、という思いが、むしろ時間が経つにつれて、私の中ではしだいに強まっている。