「あなたの言葉がわからない」

小田和正と中島みゆきとの数少ない接点のひとつとして、前の記事(1)では、小田和正がTVライブ「クリスマスの約束」で歌った「化粧」について書いた。

これと逆のケース、つまり中島みゆきが小田和正の作品を (ライブ等の公式の場で) 歌ったというケースは、今のところ残念ながら存在しない。

中島みゆきが、他のアーティストの作品をライブ等で歌うということ自体が、きわめてまれなケースなのだ。今のところそうしたケースとしては――最初期のコンサートでの余興などを別にすれば――、次の二つがあるだけである。

- 1986年、甲斐バンドのファイナル・ツアー“PARTY”に飛び入りし、甲斐よしひろの作品「港からやって来た女」をデュエット

- 2007年、コンサートツアーの曲目として、吉田拓郎の作品「唇をかみしめて」を歌う

この2つの例外的なケースは、中島みゆきの短くないキャリアのなかで、甲斐よしひろ、吉田拓郎それぞれの存在がもった特別な意味を示唆するものだろう。

しかしながら――これはまったくの私見だが――中島みゆき作品の中に、明らかに小田和正へのオマージュと呼べるものが、実は一曲ある。

それは、1996年の夜会Vol.8「問う女」で歌われたオリジナル曲、「あなたの言葉がわからない」である。

アナウンサー・綾瀬まりあ (中島みゆき) が、ふとしたきっかけっで知り合ったタイ人娼婦 (森上千絵) と二人で、夜のスキー場のゴンドラに乗り、遠い街明かりを眺めながら、言葉を手探りするようにコミュニケーションを図る重要な場面。

これはなぁに これはなぁに なんて言ったの

A,B,C,D,E,F,G, 小さい子みたいねあなたの言葉がなんにもわからない

あなたに心がないのかと間違える

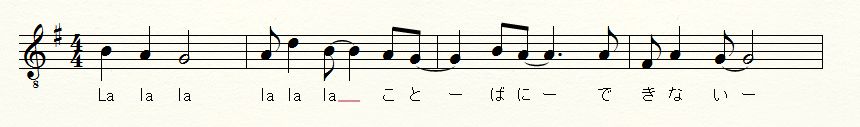

この曲のリフレイン (サビ) を最初に聴いたとき、反射的に連想したのが、小田和正の「言葉にできない」 (オフコースの1981年のアルバム「over」収録曲) だった。

誰のせいでもない

自分がちいさすぎるから

それがくやしくて 言葉にできない

シンプルで美しいメロディやコード進行にも、はっきりと後者から前者への反響を聴き取ることができる。しかしそれ以上に重要なのは、根底にあるテーマの共通性ということだ。

中島みゆきが繰り返しさまざまな機会に語ってきたように、彼女の最も基本的かつ究極的なテーマは、「言葉」である。

「言葉の実験劇場」と銘打ってスタートした夜会を含めて、彼女の表現活動は、いわば (音楽、舞台芸術、映像なども含めた広い意味での) 「言葉」によって、どうすれば「言葉にできない」ものを表現することができるのか――その可能性をつねに徹底的に追求してきたと言っていい。

「問う女」は、言葉を操る職業としてのアナウンサーを主人公に据えることで、逆説的に、言葉 (およびそれを伝えるメディア) がもつ暴力性やディスコミュニケーションを描こうとした作品である (そこに、HIVに感染した外国人娼婦を登場させることで、差別や排除といった社会的テーマが重ねられているのだが、そのことについては、ここでは触れない) 。

それは――作品全体としての完成度は別として――「言葉」という基本テーマへの彼女のこだわりが、おそらくは最も生のかたちで前面に出た夜会だったとも言えるだろう。「あなたの言葉がわからない」には、とりわけそのこだわりが集約的に表現されている。

小田和正の「言葉にできない」は――メロディやコード進行も含めて――彼としてはきわめてシンプルなつくりの曲である。前の記事(1)に書いたように、愛も悲しみも、透明な風景の中の点景として描き出すことを基本的なスタイルとしてきた彼の作品群の中にあって、この曲はやや異質でもある。ここにあるのは、より素朴で率直な内面の吐露とでもいうべきものなのだ。

「言葉にできる」風景ではなく、「言葉にできない」内面を歌うこと――そこに、中島みゆきは自らのテーマへの共振を感じたのだろうか。

「生まれ来る子供たちのために」

さて、オフコースの活動時期の後半 (1980年代) は、「中島みゆきのオールナイトニッポン」の放送時期とほぼ重なっている。オフコースの曲も――上記の「言葉にできない」も含めて――しばしば番組の中で流れたが、その中でもとりわけ私の記憶に強く残っているのは、 「生まれ来る子供たちのために」 (1979年のオフコースのアルバム「Three and Two」の収録曲)である。

コミカルなDJだけでなく、ある意味ではそれ以上に、「最後の葉書」コーナーでのシリアスな語りによって、この番組を記憶している人も少なくないだろう。しかし、たまにではあるが「最後の葉書」コーナー以外でも、リスナーからの葉書に応えてシリアスな語りが入ることがあった。

おそらくは中島みゆき自身の選曲で「生まれ来る子供たちのために」が流れたのも――残念ながらその葉書やコメントの内容は記憶していないのだが――そうしたシリアスな語りの後だった。

彼女がこの曲に寄せた共感の理由は、何だったのか――

多くの過ちを 僕もしたように

愛するこの国も 戻れない もう戻れないあのひとがそのたびに 許してきたように

僕はこの国の 明日をまた想う

小田和正はこの曲がリリースされた当時のインタビューの中で、「僕自身のテーマ」として、「日本はどうなっちゃうんだろう、という危機感」が背景にあったと、きわめて率直に語っている。「公害どうのこうのっていっても、そんな騒ぎはすぐ下火になっちゃう。日本人って、そういう部分で飽きちゃうんだ」と (上記、曲名リンク先の Wikipedia 記事による) 。

中島みゆきは――小田和正ほど率直に作品の背景を語ってくれることはあまりなく、もっぱら作品そのものにおいて、それも象徴的で難解な隠喩を通じてではあるが――同様の危機感を繰り返し表明している。とりわけ、その代表と言える作品は、(1988年のアルバム「グッバイ・ガール」のラスト曲) 「吹雪」である。

恐ろしいものの形を ノートに描いてみなさい

そこに描けないものが 君たちを殺すだろう

……

どこから来たかと訊くのは 年老いた者たち

どこにも残らぬ島なら 名前は言えない

「君たちを殺すだろう」「恐ろしいもの」とは、「どこにも残らぬ島」とは、いったい何を指すのか――それらの問いへの明解な答を、中島みゆきは与えることはしない。それらは、聴き手の中に、自らへの問いとして残されるのみである。

記事(1)で比較した「僕等の時代」と「世情」と同様に、「生まれ来る子供たちのために」と「吹雪」の2曲も、与える印象はまったく異なる。しかし、根底にあるテーマ――「この国」の未来への危機感――は、やはり共通しているのだ。

疑うブームが過ぎて 楯突くブームが過ぎて

静かになる日が来たら 予定どおりに雪が降る

どこから来たかと訊くのは 年老いた者たち

何もない闇の上を 吹雪は吹くだろう

1989年のコンサートツアー「野ウサギのように」でこの曲を歌ったとき、彼女はそのテーマについて一言だけ、「ブームってやつに気をつけな、ってこと」とだけコメントしていた。

疑いも楯突きも、「ブーム」が過ぎれば雲散霧消してしまう。しかし、疑いや楯突きの原点となった問いを、自らへの問いとして、自らの中で問いづけることの先にしか、真に「恐ろしいもの」に立ち向かいうる道はない――そう「吹雪」は私たちに語っているかのようだ。

「吹雪」にせよ、「生まれ来る子供たちのために」にせよ、2011年3月11日の東日本大震災と、それに伴う原発事故を経験した現在の時点で、これらの曲を聴きかえしてみると、ある意味での先見性――あるいは、私たちの経験の意味を新たな光のもとに照らし出す力――に、驚かざるをえない。

この国の中に、そこに暮らした人びとが――少なくともはっきりと見通しうる未来には――もはや帰ることを許されぬ場所が生まれてしまったことの意味は、限りなく重い。その土地は――そこに暮らした人びとが積み重ねてきた記憶とともに――奪われてしまったのだ。

この経験とそれがもたらした問いが、10年先、20年先、30年先――「生まれ来る子供たち」の未来に、どのようなかたちで反映され、その答が見出されるのか――そのゆくえは、まだ見通し難い遥かな先にある。

しかし、「ブーム」としてではなく、自らへの問いとして、それをたゆみなく問いつづけること――その力と勇気をもちつづけることへの励ましこそを、今はこれらの歌から受け取りたい。

真白な帆を上げて

旅立つ船に乗り

力の続く限り

ふたりでも漕いでゆく

その力を与え給え

勇気を 与え給え